LE HAUT COMMANDEMENT NAZI

Procès du Haut Commandement militaire

Le procès dit du haut commandement a été le dernier des douze procès pour crimes de guerre fait par les autorités américaines dans leur zone d'occupation en Allemagne à Nuremberg après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ces douze procès ont été menés par des tribunaux militaires américains et non par le tribunal militaire international de Nuremberg, mais ils se sont tenus au même endroit, sous l’appellation Procès de criminels de guerre devant le tribunal militaire de Nuremberg.

Les accusés sont tous des généraux de haut rang de la Wehrmacht (et amiral) tous membres de l’OKW. Ils sont accusés d’avoir participé, planifié ou facilité les atrocités commises dans les territoires occupés par l’armé allemand.

Le Generalmajor Erwin von Lahousen (25 octobre 1897 à Vienne - 24 février 1955

Après la guerre, Lahousen témoigne volontairement, comme premier témoin de l’accusation, lors du procès de Nuremberg, ce rôle prééminent lui étant confié en tant que seul survivant de la résistance à Hitler au sein de l’Abwehr. Son témoignage permet notamment de donner des preuves de l’assassinat de centaines de milliers de prisonniers de guerre soviétiques et du massacre de plus d’un million de Juifs perpétré par les Einsatzgruppen en Pologne et en Union soviétique.

Les juges de cette affaire, traitée par le tribunal militaire V-A, sont John C. Young, du Colorado, président de la cour, Winfield B. Hale du Tennessee, et Justin W. Harding, de l’Alaska ; le procureur en chef est Telford Taylor. L’acte d’accusation est présenté le 28 novembre 1947 et le procès se déroule du 30 décembre 1947 au 28 octobre 1948.

Sur les quatorze inculpés, deux seront acquittés de tous les chefs d’accusation, les autres seront condamnés à des peines variant de trois ans de prison à perpétuité. Johannes Blaskowitz se suicidera pendant le déroulement du procès.

Les accusations

Crimes contre la paix en participant à la préparation de guerres d’agression en violation de traités internationaux ;

Crimes de guerre pour meurtre, mauvais traitements et autres crimes commis à l’encontre de prisonniers de guerre ou de soldats ennemis ;

Crimes contre l’humanité, pour participation ou ordres donnés pour le meurtre, la torture, la déportation, la prise d’otages, etc. de civils dans les territoires occupés ;

Participation à un complot pour commettre les trois premiers chefs d’accusation.

Tous les accusés sont inculpés des quatre chefs d’accusation et tous plaident non coupable.

Le quatrième chef d’accusation est rapidement abandonné, se confondant avec les trois premiers. Pour le premier chef d’accusation, le tribunal déclare les accusés non coupables, compte tenu du fait qu’ils n’étaient pas des responsables politiques et que leur participation à la préparation de la guerre, en obéissant aux ordres, n’est pas un crime au regard du doit international en vigueur.

Hans von Salmuth Generaloberst ICCI 20 ans d’emprisonnement; peine réduite à 12 ans en 1951

Karl-Adolf Hollidt Generaloberst ICCI 5 ans d’emprisonnement; libéré le 22 décembre 1949

Otto Schniewind Amiral IIII aquité

Karl von Roques Genenralleutnant ICCI 20 ans d’emprisonnement décédé le 24 décembre 1949

Hermann Reincke Generalleutnant ; chef du bureau central des forces armés à l'OKW (Allgemeines Wehrmachts-Amt, AWA) et du National-Sozialistische Führungs-Offiziere, regroupant les officiers nazis en charge de la propagande politique au sein de la Wehrmacht ICCI emprisonnement à vie; libéré en 1954

Walter Warlimont Generalleutnant; chef adjoint des opérations de l'OKW ICCI emprisonnement à vie. Peine réduite à 18 ans en 1951; libéré en 1954

Otto Wöhler Generalleutnant ICCI 5 ans d’emprisonnement; libéré en 1951

Rudolf Lehmann Generalleutnant avocat général de l'OKW, notamment responsable,

entre autres, de l'élaboration de l'ordre sur les commissaires politiques ICCI 10 ans d'emprisonnement

Toutes les peines comprennent la durée de la détention depuis le 7 avril 1945.

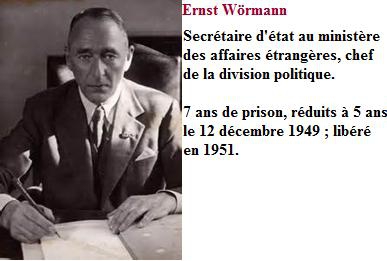

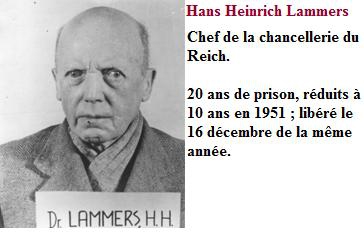

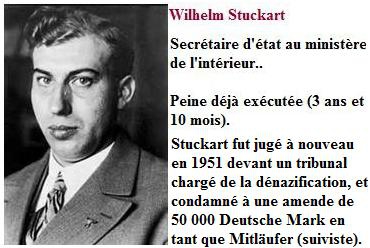

MINISTÈRE DU REICH

Le Procès des ministères est le onzième des douze procès pour crimes de guerre que les autorités américaines ont organisés dans leur zone d'occupation en Allemagne à Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale. Ces douze procès se sont tenus devant un tribunal militaire américain et non devant le tribunal militaire international, mais dans les mêmes salles. Ils sont connus sous le nom de Second procès de Nuremberg, ou plus formellement Procès des criminels de guerre devant le tribunal militaire de Nuremberg.

Ce procès est également appelé Procès de la Wilhelmstraße, car le ministère des affaires étrangères allemand auquel appartenait nombre des accusés était situé dans cette rue à Berlin. Les accusés étaient tous des officiels de différents ministères du Troisième Reich, à qui il était reproché leur rôle dans l'Allemagne nazie, et par conséquent leur participation ou leur responsabilité dans les nombreuses exactions commises en Allemagne comme dans les pays occupés par l'armée allemande.

Les juges à ce procès, membres du 4e tribunal militaire de l'armée américaine, étaient William C. Christianson (président), Robert F. Maguire et Leon W. Powers. Le procureur général était Robert M. W. Kempner. Les accusations ont été prononcées le 15 novembre 1947, les débats se sont déroulés du 16 janvier au 18 novembre de cette même année. Les juges mirent ensuite cinq mois à rédiger les 833 pages de leur sentence, qu'ils prononcèrent le 11 avril 1949. Le procès des ministres fut le plus long des douze procès pour crimes de guerre, et le dernier à se terminer.

Sur les 21 accusés traduits devant ce tribunal, deux furent acquittés et tous les autres jugés coupables pour au moins un des chefs d'accusation. Ils reçurent des peines allant de trois ans (détention préventive comprise) à 25 ans de prison.

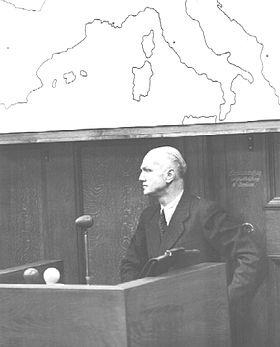

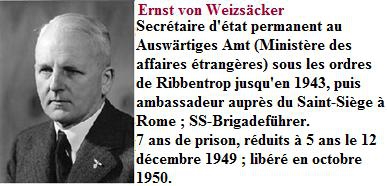

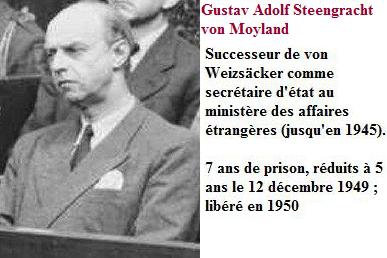

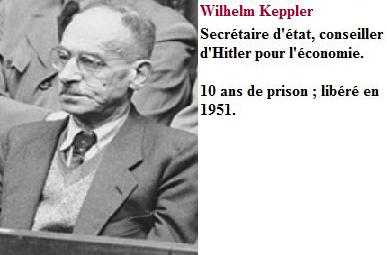

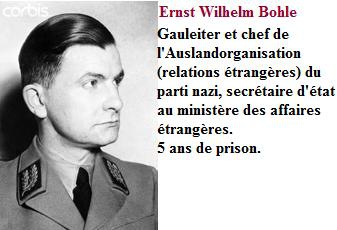

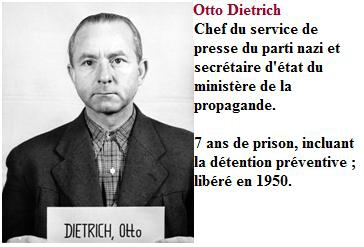

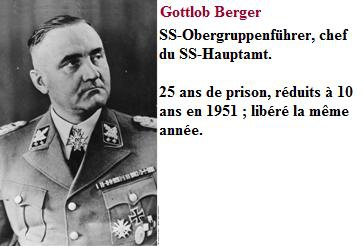

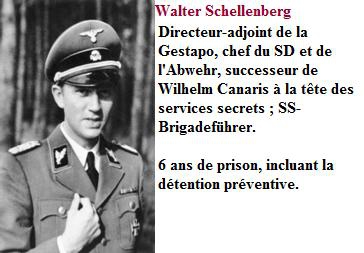

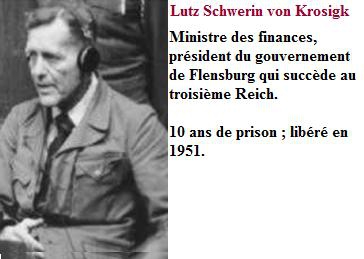

Banc des accusés au procès des ministères. Au 1er rang, de gauche à droite : Ernst von Weizsäcker, Gustav Adolf Steengracht von Moyland, Wilhelm Keppler et Ernst Wilhelm Bohle. Au 2e rang : Otto Dietrich, Gottlob Berger, Walter Schellenberg et Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk.

Chef d’accusation

Huit chefs d'accusation ont été retenus :

Crimes contre la paix en planifiant et déclenchant une guerre d'agression contre d'autres nations, et en violant les traités internationaux ;

Participation et organisation de la formulation et de l'exécution d'un plan commun et d'une conspiration pour commettre les crimes contre la paix mentionnés ci-dessus ;

Crimes de guerre, en étant responsables de meurtres, de mauvais traitements et d'autres crimes contre les prisonniers de guerre et les armées ennemies ;

Crimes contre l'humanité : atrocités et crimes perpétrés contre les Allemands sur la base de discriminations politiques, raciale et religieuses de 1933 à 1939 ;

Crimes de guerre et crimes contre l'humanité en participant ou en étant responsables d'atrocités et de crimes sur les populations civiles des pays occupés ;

Crimes de guerre et crimes contre l'humanité par le pillage et la spoliation des pays occupés ;

Crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la participation à l'esclavage, la déportation pour le travail forcé et les mauvais traitements de populations civiles aussi bien en Allemagne que dans les pays occupés, ainsi que vis-à-vis des prisonniers de guerre

Membres d'organisations criminelles, la Schutzstaffel ou les instances dirigeantes du parti nazi.

Tous les accusés plaidèrent non coupable des accusations portées contre eux.

Le tribunal écarta le chef d'accusation no 2 pour manque de preuves, ainsi que le chef d'accusation no 4 au motif qu'il sortait de sa compétence, portant sur des faits antérieurs à la guerre.

Accusés

PROCES DU GROUPE KRUPP AG

Le procès Krupp a été le dixième des douze procès pour crimes de guerre fait par les autorités américaines dans leur zone d'occupation en Allemagne à Nuremberg après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ces douze procès ont été menés par des tribunaux militaires américains et non par le tribunal international de Nuremberg, mais ils se sont tenus au même endroit, sous l’appellation Procès de criminels de guerre devant le tribunal militaire de Nuremberg. Le procès de Krupp AG est le troisième concernant des industriels allemands, avec le procès Flick et le procès IG Farben.

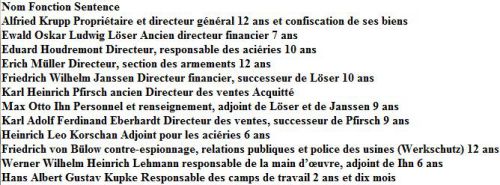

Les inculpés au procès Krupp : au premier plan, Alfried Krupp, puis Ewald Löser, Eduard Houdremont, Erich Müller, Friedrich Janssen, Karl Pfirsisch et Karl Eberhardt.

Dans le procès Krupp, douze anciens dirigeants du groupe sont accusés d’avoir permis l’armement des forces armées allemandes, et ce faisant, d’avoir activement participé à la préparation des guerres d’agression menées par les nazis. Ils sont également poursuivis pour avoir eu recours à de la main d’œuvre forcée. Les principaux accusés sont Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, directeur général du groupe depuis 1943 et son père, Gustav Krupp, qui figurait parmi les accusés initiaux du procès international de Nuremberg, sans être traduit en justice pour raisons médicales.

Les juges de cette affaire, traitée par le tribunal militaire III-A, sont Hu C. Anderson, président de la cour et président de la cour d’appel du Tennessee, Edward J. Daly, du Connecticut et William J. Wilkins de Seattle ; le procureur en chef est Telford Taylor. L’acte d’accusation est présenté le 17 novembre 1947 et le procès se déroule du 8 décembre 1947 au 31 juillet 1948.

L’accusé Karl Heinrich Pfirsch est acquitté, tous les autres sont condamnés à des peines de prison variant de trois à douze ans d’emprisonnement. En outre, le principal accusé, Alfried Krupp, se voit contraint de vendre ses actions de la société.

Pendant le procès, Alfried Krupp nie toute culpabilité.

L’économie a besoin d’un développement sûr ou en croissance. En raison des rivalités entre les partis politiques en Allemagne et du désordre généralisé, il n’y avait aucune possibilité de prospérité. Nous pensions qu’Adolf Hitler nous garantirait un développement sain, et il l’a fait. Nous, les Krupp, ne nous sommes jamais intéressés à la politique. Nous voulions seulement un système qui fonctionne bien et nous permette de travailler sans entraves. La politique ne fait pas partie de nos affaires. Alfried Krupp, Nuremberg, 1947.

Effectivement, le groupe Krupp a prospéré sous le régime nazi. Selon des estimations prudentes, il employait près de 100 000 personnes, dont 23 000 prisonniers de guerre.

Les accusations

Crimes contre la paix en participant à la préparation de guerres d’agression en violation de traités internationaux;

Crimes contre l’humanité, pour le pillage, la destruction et l’exploitation des territoires occupés;

Crimes contre l’humanité pour participation au meurtre, à l’extermination, à l’esclavage, à la déportation, à l’emprisonnement, à la torture et à l’utilisation du travail forcé de civils des territoires occupés par les troupes allemandes, d’Allemands et de prisonniers de guerre;

Participation à un complot contre la paix.

Tous les défendant sont inculpés des quatre chefs d’inculpation, sauf Lehmann et Kupke qui ne sont pas poursuivis pour le second. Les premier et quatrième chefs d’inculpation sont rapidement abandonnés, faute de preuve.

Sur les onze condamnés, tous sont reconnus coupables d’utilisation de main d’œuvre forcée (chef d’accusation no 3) et six sont également condamnés sur la base du deuxième chef d’accusation.

Le 31 janvier 1951, deux ans et demi après leur condamnation, ils sont tous en liberté. Alfried Krupp est libéré le 4 février 1951, lors d'une amnistie accordée par la haut-commissaire américain John J. Mc Cloy. La confiscation des biens de la société fut annulée et on lui restitua sa fortune personnelle de 10 000 000 de dollars (de l'époque), et il reprend le contrôle du groupe en 1953.

AUTRES PROCES

Procès Milch

Le Procès Milch (officiellement The United States of America vs. Erhard Milch) est le deuxième des douze procès pour crimes de guerre organisé par les autorités américaines dans leur zone d'occupation en Allemagne, à Nuremberg, après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

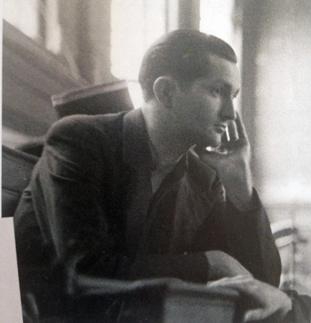

Erhard Milch (à gauche) dans un parloir de la prison de Nuremberg.

Dans ce procès, l'ancien maréchal de la Luftwaffe Erhard Milch a été accusé d'avoir commis des crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Milch plaida non coupable de toutes les charges le 20 décembre 1946. Le procès dura du 2 janvier 1947 à avril 1947. Il fut reconnu coupable sur 2 des 3 chefs de l'accusation et fut condamné à la prison à vie. Emprisonné à la prison de Landsberg, sa sentence fut commuée par John McCloy, Haut commissaire allié en Allemagne à 15 ans de prison en 1951. Il fut libéré en juin 1954.

John J. McCloy dans la Cabinet Room de la Maison Blanche en 1966

Procès des juges

Condamnation d’Oswald Pohl

Le procès Pohl ou procès WVHA (officiellement The United States of America vs. Oswald Pohl,) a été le quatrième des douze procès pour crimes de guerre organisé par les autorités américaines dans leur zone d'occupation en Allemagne, à Nuremberg, après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Dans ce procès, Oswald Pohl et 17 autres officiers SS travaillant à la SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (WVHA), le Département économique et administratif de la SS, ont été jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant la période du Troisième Reich. La principale accusation portée contre eux est leur participation active et de l'administration de la Shoah. Le WVHA était le bureau du gouvernement qui dirigeait les camps de concentration et d'extermination. Il a aussi géré les achats pour la Waffen-SS et, à compter de 1942, l'administration de la 3e Panzerdivision SS Totenkopf. Condamné à mort, Oswald Pohl fut pendu le 7 juin 1951 à la prison de Landsberg.

Procès de Friedrich Flick

Friedrich Flick, au centre.

Friedrich Flick, né en 1883 et mort en 1972, fut l'un des principaux hommes d'affaires allemands pendant la république de Weimar, le Troisième Reich et les Trente Glorieuses. Il fut le fondateur de la dynastie après avoir établi un considérable conglomérat. Il devint un des membres et fondateurs du parti nazi, profita de la liquidation des propriétés juives, et fut un producteurs d'armements d'Adolf Hitler. Ses usines devinrent célèbres car elles utilisaient des prisonniers internés dans les camps de concentration comme main d'œuvre.

Il fut accusé de crimes de guerre au procès de Nuremberg, et il fit 3 des 7 années de prison auxquelles il avait été condamné. Il réussit à rebâtir son empire, devenant ainsi l'une des plus grosses fortunes du monde jusqu'à sa mort en 1972.

Au cours d'un procès en 1983, l'affaire Flick, on révéla que des politiciens allemands avaient été corrompus pour permettre au fils Friedrich Karl Flick de réduire les impôts de ses sociétés. Il devint plus tard citoyen autrichien pour réduire encore ses dettes.

En 1986, la famille Flick est obligée de vendre la majeure partie de son patrimoine industriel à la Deutsche Bank pour 2,5 milliards de dollars (1,4 milliard de livres sterling)

La famille Flick est une richissime dynastie politique et industrielle allemande, héritière d'un empire industriel englobant la houille, l'acier et la société Daimler AG.

La famille Flick s'est ensuite étendue aux États-Unis, à Philadelphie. Le Dr Lawrence Flick, qui développa la première cure contre la tuberculose, est un descendant direct d'un des frères de Friedrich Flick.

La famille Flick a porté devant les tribunaux la controverse de sa contribution au nazisme, et le refus de payer des dédommagements aux victimes.

En 1997, l'Université d'Oxford a refusé, après une campagne menée par la direction de l'université et la communauté juive, une donation de 350 000 livres sterling provenant de Gert Rudolph Flick, afin de doter Balliol College d'un professeur de pensée humaine.

La tentative de Friedrich Christian Flick d'exposer sa collection d'art à Zurich dans un musée construit par l'architecte Rem Koolhaas fut rejetée par les autorités suisses. En septembre 2004, la collection fut exposée à Berlin à la Hamburger Bahnhof Gallery, malgré la protestation d'associations juives.

Otto-Ernst Flick (1916 - 1974), et ses enfants :

Dagmar, comtesse Vitzthum von Eckstaedt,

Gert Rudolph Flick Muck Flick,

Friedrich Christian Flick Mick Flick (19 septembre 1944) épouse la comtesse Maria (Maya) de Schönburg-Glauchau (sœur de Gloria, princesse de Tour et Taxis) :

Friedrich-Alexander (1986)

Maria-Pilar (1988)

Ernst-Moritz (1989)

Rudolf Flick (né en 1919, décédé le 28 juin 1941 au début de l'opération Barbarossa sur le front de l'est),

Friedrich Karl Flick (3 février 1927 - 5 octobre 2006) - industriel, impliqué dans un scandale politique allemand ; marié trois fois dont une première sans descendance.

Alexandra (du 2e mariage avec Ursula Kloiber née Reuther)

Elisabeth (du 2e mariage avec Ursula Kloiber née Reuther) épouse le prince Wilhelm Alexander d'Auersperg-Breunner.

Victoria-Katharina (du 3e mariage avec Ingrid Ragger)

Karl-Friedrich (du 3e mariage avec Ingrid Ragger)

Donatella Flick - mondaine et philanthrope, première femme de Gert Rudolph Flick

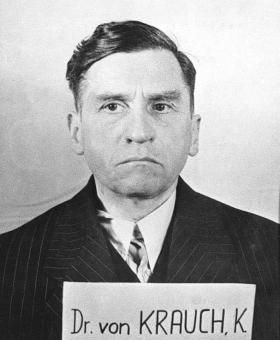

Procès IG Farben. Carl Krauch

Carl Krauch lors des procès de Nuremberg

Carl Krauch (7 avril 1887 à Darmstadt, Allemagne - 3 février 1968 à Bühl, Allemagne) était un chimiste et un industriel allemand. Il a été officier de BASF, puis d’IG Farben.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était membre du directoire de supervision d'IG Farben. Il a activement participé à l'implantation du Plan de quatre ans du Troisième Reich.

Il fut plénipotentiaire sur les questions touchant la production chimique, sénateur de la Société Kaiser-Wilhelm et professeur honoraire à l'Université de Berlin.

Après la Seconde Guerre mondiale, il fut condamné à six ans de prison pendant le procès IG Farben.

Procès des otages

Le Procès des otages (officiellement The United States of America vs. Wilhelm List, et al) a été le septième des douze procès pour crimes de guerre fait par les autorités américaines dans leur zone d'occupation en Allemagne, à Nuremberg, après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

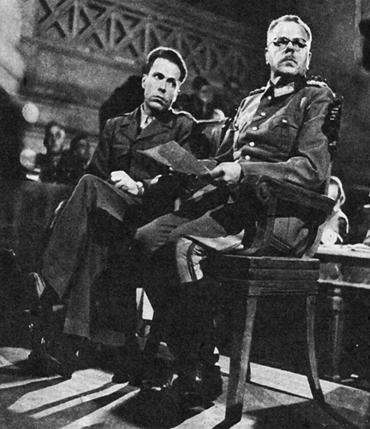

Wilhelm List (gauche) et Walter Kuntze dans la cour de Nuremberg.

Ce procès est aussi connu comme L'affaire du Sud-Est car les accusés étaient tous des généraux allemands dirigeant des troupes allemandes dans le Sud-Est de l'Europe pendant la campagne des Balkans, à savoir en Grèce, en Albanie et ce qui était alors la Yougoslavie. Ils ont été accusés de prises d'otages de civils et de leur exécution, mais également de l'exécution de partisans que les troupes allemandes y ont commises vers 1941.

Il est capturé par les Alliés après la guerre et est accusé de crime de guerre et de crime contre l'humanité lors du procès des otages à Nuremberg. Il est condamné à la prison à vie en février 1948. Il est libéré de la prison de Landsberg en décembre 1952 à cause de problèmes de santé et vivra ensuite jusqu'à sa mort survenue en 1971 à Garmisch-Partenkirchen. List est inhumée à Munich, au Waldfriedhof de Munich.

Walter Kuntze est capturé par les troupes alliées en 1945. Il est jugé dans le Procès des otages en 1947. Coupable, il est condamné à la prison à vie, il est libéré en 1953 pour raisons de santé. Il meurt le 1er avril 1960.

Procès du RuSHA

Les accusés au procès du RusHA lisent l’acte d’accusation le 7 juillet 1947.

Le procès du RuSHA (officiellement : The United States of America vs. Ulrich Greifelt,) est le huitième des douze procès pour crimes de guerre que les autorités américaines ont organisés dans leur zone d'occupation en Allemagne à Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale. Ces douze procès se sont tenus devant un tribunal militaire américain et non devant le tribunal militaire international, mais dans les mêmes salles. Ils sont connus sous le nom de Second procès de Nuremberg, ou plus formellement Procès des criminels de guerre devant le tribunal militaire de Nuremberg.

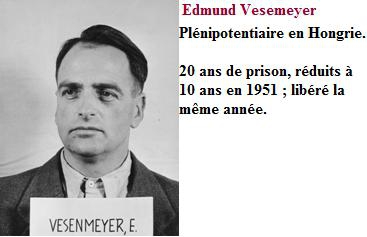

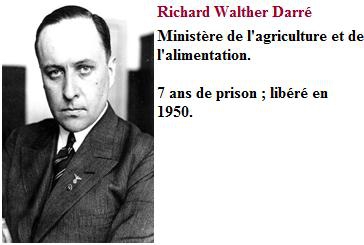

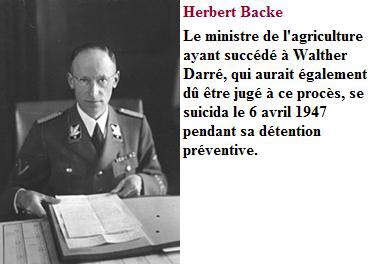

Richard Walther Darré Darré fut arrêté en 1945 et jugé à Nuremberg, au Procès des ministères (1947-49). Il fut acquitté de nombre des accusations les plus lourdes qui pesaient sur lui, en particulier celles liées au génocide ; il fut cependant condamné à sept ans de réclusion. Libéré en 1950, il mourut à Munich le 5 septembre 1953, d’un cancer du foie probablement lié à l’alcoolisme.

Au procès du RuSHA, les 14 accusés étaient tous des officiels de différentes organisations SS responsables de la réalisation du programme nazi de purification de la race: le bureau pour la race et le peuplement (Rasse- und Siedlungshauptamt ou RuSHA, créé par Walther Darré), le commissariat du Reich pour la consolidation du germanisme (Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums ou RKFDV, dirigé par Heinrich Himmler), le bureau de rapatriement des Allemands de race (Volksdeutsche Mittelstelle, VoMi), et le Lebensborn. Les accusations se sont concentrées sur ces activités de nettoyage racial et de déplacement de populations.

Les juges de ce procès, membres du 1er tribunal militaire de l'armée américaine, étaient Lee B. Wyatt (président), Daniel T. O'Connell et Johnson T. Crawford. Les accusations ont été prononcées le 7 juillet 1947, et le procès s'est tenu du 20 octobre 1947 au 10 mars 1948.

Chefs d'accusation

Crimes contre l'humanité, par l'exécution des programmes sur la pureté raciale impliquant l'enlèvement d'enfants, l'avortement forcé de femmes enceintes non-aryennes, le pillage, la déportation des populations des pays occupés et le repeuplement de ces pays par de prétendus allemands de race (Volksdeutsche), l'envoi des personnes ayant eu des relations sexuelles interraciales en camps de concentration, et la participation à la persécution des Juifs en général.

Crimes de guerre pour les mêmes raisons.

Membres d'une organisation criminelle, la Schutzstaffel (SS). Tous les accusés furent inculpés aux titres 1 et 2, Inge Viermetz fut exclue du titre 3. Tous les accusés plaidèrent non coupable.

Accusés

Nom Fonction Accusation Condamnation

Ulrich Greifelt Chef du personnel du RKFDV CCC Prison à vie

Rudolf Creutz Adjoint de Greifelt CCC 15 ans de prison

Konrad Meyer-Hetling Chef de bureau au RKFDV AAC Peine de prison exécutée (emprisonné depui le 27mai 1945), libéré après le jugement

Otto Schwarzenberger Chef de bureau RKFDV AAC Peine de prison exécutée (emprisonné depuis le 2 mai 1945). libéré après jugement

Herbert Hübner Chef du bureau Poznań du RKFDV CCC 15 ans de prison

et représentant du RuSHA en Pologne occidentale

Werner Lorenz Chef du VoMi CCC 20 ans de prison

Heinz Brückner Chef de bureau au VoMi CCC 15 ans de prison

Otto Hofmann Chef du RuSHA jusqu'au 20 avril 1943, puis chef de la SS pour le sud-ouest de l'Allemagne CCC 25 ans de prison

Richard Hildebrandt Chef du RuSHA, successeur d'Hofmann CCC 25 ans de prison

Max Sollmann Chef du Lebensborn AAC peine de prison exécutée (emprisonné depuis Le 6 juillet 1946). Libéré après le jugement

Gregor Ebner Chef du département sanitaire du Lebensborn AAC peine de prison exécutée (emprisonné depuis le 5 juillet 1945), libéré après le jugement

Günther Tesch chef du département juridique AAC Peine de prison exécutée (emprisonné depuis le 13 mai 1945), libéré après le jugement

Inge Viermetz Adjointe de Sollmann AA aquitée

Inge Viermetz lors de son internement

Inge Viermetz, née le 7 mars 1908 et décédée à une date inconnue était une responsable de Lebensborn sous le Troisième Reich.

En tant qu'adjointe de Max Sollmann, chef du Lebensborn, elle est acquittée lors du procès du RuSHA.

Inge Viermetz étudie entre 1914 et 1918 à l'école primaire d’Aschaffenburg puis au lycée, où elle obtient son baccalauréat. Titulaire d'un diplôme en commerce en 1923, elle travaille comme sténographe de cette date à 1932. Elle se marie à cette date, et déménage en Autriche. Elle retourne en Allemagne en 1935, et travaille jusqu’en 1938 dans une usine textile à Augsbourg, puis dans un hippodrome de Munich où elle est secrétaire. Elle divorce en 1936 et se remarie en 1939. À partir de 1937, elle devient membre du Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV), du Frauenschaft et du Reichskolonialbund.

Après une brève période de chômage, Inge Viermetz obtient un emploi dans un Lebensborn de Munich. Elle appartient à partir de ce moment aux SS-Gefolge. Elle travaille d’abord comme sténographe. Dès septembre 1939, elle supervise le département de placement de mères célibataires, puis se charge de celui des soins infirmiers et travaille également au sein des organismes d’adoption. Par exemple, elle est un temps chargée du transfert de 300 enfants polonais depuis le Reichsgau Wartheland, dans le Reich.

De décembre 1942 jusqu'à l'été 1943, elle est commissaire du Lebensborn pour la Belgique, le Nord de la France et les Ardennes, et dirige un établissement à Végimont. Pendant l’été 1943, elle est mise de côté en raison d’irrégularités financières, puis licenciée le 21 décembre de la même année. Elle vit ensuite à Munich mais est évacuée à Winhöring suite à l’évolution de la guerre.

Inge Viermetz au procès du RuSHA, le 28 janvier 1948.

À la fin de la guerre, en juillet 1945, Inge Viermetz est arrêtée et incarcérée. En janvier 1946, elle est libérée, vit d’abord à Winhöring puis à Munich à partir du mois de décembre de la même année. En janvier 1947, elle est de nouveau emprisonnée. Elle est mise en accusation, dans le cadre du procès de Nuremberg et du procès du RuSHA. Dans ce second procès, qui commence le 1er juillet 1947, elle est la seule femme parmi les 14 prévenus. Elle est notamment accusée d’enlèvement d’enfants mais se justifie en appuyant son rôle subalterne et en avouant agi par compassion, présentant les Lebensborn en institutions sociales. Elle est acquittée le 10 mars 1948.

Elle est reconnue dénazifiée par un tribunal de Munich, en 1950. On perd ensuite sa trace concernant sa vie future.

Les quatre membres du Lebensborn ne furent pas condamnés pour les chefs d'accusation 1 et 2. Le tribunal considéra que le Lebensborn n'était pas responsable de l'enlèvement des enfants qui lui étaient confiés, perpétrés par d'autres organisations nazies.

Greifelt mourût à la prison de Landsberg le 6 février 1949. Hildebrandt fut remis aux autorités polonaises. Il fut jugé à nouveau en Pologne pour crime de guerre et condamné à mort. Il fut pendu le 10 mars 1952. Hübner, Brückner, et Schwalm furent relâchés en 1951. Cette année-là, les condamnations de Hofmann et Lorenz furent réduites à 15 ans, et celle de Creutz à 10 ans. Hofmann fut libéré en 1954.

Proces d’Anton Doster

Anton Dostler (né le 10 mai 1891 à Munich - fusillé le 1er décembre 1945 à Aversa en Campanie) était un General de l'Infanterie allemande de la Wehrmacht lors de la Seconde Guerre mondiale. Anton Dostler rejoint l'armée impériale allemande en 1910 et sert comme officier subalterne pendant la Première Guerre mondiale. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, il est chef d'état-major de la 7e armée. Par la suite, il commande la 57e division d'infanterie (1941-1942), la 163e division d'infanterie (1942) et le 42e corps d'armée (1943-1944). Il est nommé commandant du 75e corps d'armée de janvier à juillet 1944, puis du 73e corps d’armée de novembre 1944 jusqu’à la fin de la guerre.

Procès et exécution

Dostler est fait prisonnier par les Américains le 8 mai 1945 et placé le 8 octobre 1945 devant un tribunal militaire au siège du Commandement suprême des forces alliées, le palais de Caserte.

Anton Dostler est accusé d'avoir donné au colonel Almers un ordre d’exécution de 15 prisonniers américains, illégal selon la Convention de Genève de 1929. Dostler soutient qu’il n'a pas donné cet ordre, mais seulement transmis l’ordre de son supérieur le général Albert Kesselring, commandant des forces allemandes du Sud-Est de l’Europe. Jugé pour crime de guerre lors de ce premier procès d’après-guerre organisé par les alliés, le tribunal le condamne à la peine de mort. Son exécution a lieu le 1er décembre 1945 à Aversa, où il est fusillé par un peloton d'exécution ; celle-ci a été photographiée en noir et blanc et filmée.

Anton Dostler lors de son procès accompagné de son interprète Albert O. Hirschmann.

Les faits d’après la thèse de la défense

Le 22 mars 1944, un commando de 15 agents secrets militaires américains (membre de l'OSS, ancêtre de la CIA) (incluant deux officiers) a débarqué sur les côtes italiennes, à l'arrière du front, avec pour mission de détruire un tunnel ferroviaire entre La Spezia et Gênes. Les membres de ce commando étaient habillés en costume civil et donnaient l'impression d'être Italiens. Deux jours après, le commando est arrêté par des soldats italiens et allemands dépendant du commandement du général (Brigadier General) Almers. Celui-ci reporte à son commandant du quartier général local le général Dostler. Ce dernier considère que ce sont des saboteurs italiens ce qui le conduit, en tant que commandant de la zone militaire, à ordonner l'exécution des 15 saboteurs.

Insigne de l’Office of Strategic Services.

Les membres du commando sont enfermés près de La Spezia et interrogés. L'un des deux officiers américains avoue leur nature de militaires américains et la raison de leur présence. L'information, confirmée par une unité des services de renseignements allemands, est transmise à Anton Dostler qui ordonne la suspension de l'exécution des 15 soldats américains désormais reconnus comme tels. Il informe alors son supérieur, le général Albert Kesselring, dont il reçoit la réponse par l'intermédiaire de son Adjudant-Général (au sens où on l'employait pendant la Révolution et l'Empire) : Kesselring ordonne l'exécution des militaires américains. Dostler indique à son Adjudant-Général de transmettre l'ordre de Kesselring à son subordonné, le général Almers.

Les membres du commando seront tous exécutés le 26 mars 1944.

Dostler juste après son exécution

Décorations

Croix de fer (1914)

2e classe

1re classe

Ordre du Mérite militaire (Bavière) 4e classe avec glaives

Médaille de service de la Wehrmacht 4e à 1re classe

Médaille de l'Anschluss

Médaille des Sudètes avec barrette du château de Prague

Agrafe de la Croix de fer (1939)

2e classe

1re classe

Médaille du Front de l'Est

Le procès d'Oskar Schiffner

Oskar Schiffner (1909-?) né à Hof en Allemagne

Le 18 mars 1953 se tient au Tribunal militaire de Bordeaux, le procès d'Oskar Schiffner, redoutable agent du SD (organe de la Gestapo) de Carcassonne. Ce n'est donc que dix ans après la libération que s'ouvre l'instruction à charge contre ce criminel nazi, accusé d'avoir torturé et assassiné des résistants audois. Ce délai ne plaide pas en faveur de l'accusation; la défense, assurée par Maître de Caunes et son frère, va tenter de l'utiliser afin d'enfumer un peu le dossier. Seuls les faits directement imputables à Schiffner seront jugés, pas deux de l'ensemble des services de la Gestapo carcassonnaise.

Le groupe des maquisards espagnols

Michel Karner

Ce monteur-ajusteur de Carcassonne, membre de la Résistance, s'avance à la barre. Il est de nationalité allemande, malgré ses séjours en Espagne et en France. Le 20 janvier 1944, il fut arrêté dans les rues de Carcassonne par la Feldgendarmerie avec deux autres compagnons de lutte. Amenés à la caserne Laperrine, ils furent sauvagement maltraités avec un traitement spécial pour Karner. Ce témoin raconte:

J'étais porteur de tracts. On m'a demandé aussitôt de les traduire en allemand. Arrivé au mot Boche, qui figurait sur une phrase, je fus prié d'en donner le sens exact. J'ai alors déclaré que je ne le savais pas exactement, mais que dans le jargon espagnol cette appellation correspondait à celle de "fou". Inutile de dire comment cette réponse fut accueillie. J'eus la mâchoire cassée, une clavicule fracturée. Je crachais encore le sang, un an après mon retour de déportation. Schiffner a certes participé à mon arrestation, mais il n'était pas là quand je fus maltraité à la caserne Laperrine. Personnellement, il n'est donc pas responsable. Mais j'estime qu'il l'est pour beaucoup dans les mauvais traitements qui me furent infligés par ses compatriotes.

Michel Karner évoque également le souvenir de son compagnon de résistance, Louis Blazy, commissaire spécial, déporté et exécuté par les allemands au moment de la débâcle.

Si des déportations ont eu lieu, ajoute Schiffner, je les ignorais. Elles ont nécessairement été le résultat d'ordres supérieurs qui ne me furent pas communiqués à moi, petit fonctionnaire de police.

Thomas Martin

Il reconnaît parfaitement Schiffner qui dit-il, était présent lors de son interrogatoire, route de Toulouse.

J'étais saoulé de coups. Je ne puis savoir qui me frappais (à la caserne Laperrine, NDLR). Mais au siège de la Gestapo, où je n'eus droit qu'à des bourrades, Schiffner m'interrogeait et m'envoya quelques coups.

L'accusé déclare alors ne pas reconnaître les témoins et assure ne pas les avoir interrogés. Thomas Martin, avant de se retirer, rend hommage à la mémoire de M. Pavi, Ingénieur des Ponts et Chaussées, pour son exemple émouvant de patriotisme.

Miguel Amantegui

Cet homme faisait partie d'un groupe de guérilleros espagnols arrêtés le 25 mai 1944, avec notamment Escuriola et Almagro (morts en déportation). Schiffner nie! Il était selon lui en permission en Allemagne. Les archives de Hof ayant été bombardées, nulle preuve ne pourra être apportée. Ces affirmations seront démenties par Jean Pech, inspecteur de police, qui réussit à enlever Jean Pijuan des mains de la Gestapo.

Appartenant à la police française, j'ai pu obtenir que Schiffner me remettre ce patriote, qui avait le dos marqué par la flagellation qu'on venait de lui infliger. Je n'ai pas assisté à la scène mais j'ai vu Schiffner sortir de la maison (Rte de Toulouse. NDLR) d'où les cris s'échappaient. Il avait un nerf de bœuf à la main.

On lit alors la déposition du témoin qui, actuellement à Cuba ne pouvait pas se déplacer à l'audience.

J'ai été tellement battu que je crachais le sang (Route de Toulouse, NDLR). Quand je m'évanouissais, ces brutes me lançaient des seaux d'eau froide sur le corps. Après quoi Eckfelner et Schiffner me roulèrent à coup de pied dans l'escalier.

Miralès

Ne pouvant pas se déplacer, il a fourni un certificat médical. On lit sa déposition dans laquelle il affirme avoir été pendu par les pieds. L'accusé affirme à nouveau qu'il était en Allemagne auprès de sa mère malade. La défense, elle, tente de démontrer qu'il était impossible de pendre quelqu'un par les pieds dans les locaux de la Gestapo, route de Toulouse.

Le maquis de Villebazy

Auguste Pons

Habitant Belpech, affirme avoir été arrêté le 23 juillet 1944 par Oskar Schiffner et René Bach. Il reconnaît l'accusé et raconte se souffrances.

Il m'a pendu par les pieds pendant une bonne demi-heure et, pour me faire parler, il me plantait des aiguilles dans les reins. Je fus certes libéré le 19 août 1944, lors du départ des Allemands, mais j'étais tellement abîmé que l'on m'a fait bénéficier d'une pension.

Schiffner se défend et calomnie:

Ce monsieur ne dit pas la vérité. Il s'est rendu de son plein gré aux troupes allemandes et, quand nous l'avons interrogé, il n'a fait aucune difficulté pour nous donner les noms des chefs de la résistance de la région.

Jamais je n'ai fait une chose pareille, rétorque Auguste Pons scandalisé. On avait un pauvre blessé que le chef m'avait confié, après m'avoir dit Sauve qui peut. Je n'étais que cuistot mais je n'ai rien dit.

Je vous assure que ces aveux ont été spontanés, renchérit Schiffner

Le commissaire du gouvernement rappelle à l'ordre la défense qui soutient un accusé qui diffame un témoin

L'exécution d'Edmond Agnel

Le maire de Trassanel fut exécuté par les nazis lors du massacre des troupes résistantes de ce maquis, le 22 avril 1944. La présence de l'accusé est mise en cause dans cette triste expédition. La défense présente alors de soi-disant documents provenant du chancelier Adenauer, innocentant l'accusé. L'audition du commissaire de police Cortez qui a interrogé Bach sur cette affaire lors de son procès, n'apporte rien de nouveau.

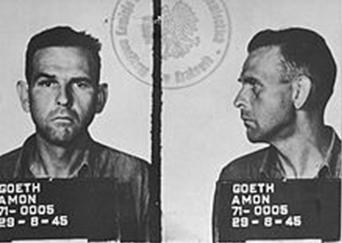

René Bach à son procès en 1945

Bach ayant déclaré qu'il avait agi sur ordre de son supérieur. Laurent Durand, entrepreneur de maçonnerie à Villeneuve-Minervois, était responsable du maquis de Fournes où il fut arrêté. Il déclare:

Agnel participait au ravitaillement du maquis. Mais il n'avait pas d'armes chez lui lorsqu'il a été arrêté. Il a vu la corde sur l'arbre pour le pendre. Elle cassa au premier essai et Agnel s'écria: Je ne suis pas mort (Agnel a été exécuté par balles ensuite. NDLR)

Le président s'adressa alors à lui: Reconnaissez-vous l'accusé ici présent comme ayant participé aux faits?

Oui, je le reconnais. C'est un des trois hommes qui dirigeait l'opération. Pour moi, c'est l'assassin.

L'arrivée de la veuve d'Edmond Agnel, en larmes à la barre et demandant justice, jeta l'émoi dans la salle du tribunal.

Fournes

Juliette Busqué

Dont le fils a été arrêté et ne revint pas des camps de la mort témoigna. Pour elle, pas de doute, c'est bien Schiffner qui a arrêté son enfant. Mlle Magniet, dont le frère subit le même sort:

Je le reconnais et lui aussi, dit-elle en le fixant du regard

Tout à tour Théophile Rieussec et Alfred Cosinie sont formels

Le maquis de Rodier

Lors de cette triste journée du 23 mai 1944, Auguste, le fils de Marius Cathala âgé de 19 ans fut exécuté par les Allemands et la ferme incendiée. Il témoigne:

Ils sont venus me demander où était le maquis. Ils ont ordonné à mon fils de les conduire au Rodier. C'était une ferme abandonnée au milieu du bois.

Julien Boulbes, ancien maire de Monjardin, puis M. Rovira racontent. Ce dernier explique comment son camarade Ballester a été assassiné au cours de l'expédition par Bach et Schiffner. L'accusé aurait donné le coup de grâce.

Baudrigue

Les résistants détenus de la prison de Carcassonne dont Ramond, Bringer et Roquefort furent amenés au château de Baudrigue sur la commune de Roullens. Là, les Allemands les firent sauter sur le dépôt de munitions. On ne retrouva presque rien de leurs corps. L'accusation met en évidence la seule responsabilité de Schiffner, puisque son chef Eckfelner était parti de Carcassonne.

L'audition du Dr Delteil

Le Dr Delteil arrive dans le prétoire alors qu'il purge une peine de prison à Carcassonne pour escroquerie à la sécurité sociale. Il déclare à ce sujet:

Je paie actuellement par de la prison, une fâcheuse erreur comptable de ma secrétaire. C'est normal car un chef est responsable des fautes de ses employés. C'est la rançon du galon

Le commissaire du gouvernement demande au témoin comment fut fait, le 19 août 1944, le choix des hommes qui furent conduits au Baudrigue (Malgré son arrestation en même temps que les autres résistants, seul le Dr Delteil fut libéré et échappa à la mort. NDLR).

Bach m'a dit que quand Eckfelner était parti, il avait laissé l'ordre à Schiffner de faire fusiller l'échelon trois qui comprenait ceux qui avait été pris les armes à la main ou dans une action contre les Allemands. Ramond, ajoute t-il, a été condamné par Schlutter.

Quel a été le rôle de Schiffner dans votre libération?

Si je n'étais pas condamné à mort, comme me la dit Sclutter, Schiffner n'a rien fait. Si vraiment j'étais condamné à mort, Schiffner a joué un rôle. Il avait été touché par une amie de ma femme. Le 29 août, vers une heure et demi, il est arrivé à la prison pour nous rendre nos papiers. Il nous a confirmé que nous allions être libérés. Je lui ai dit: Où sont les autres? Il m'a répondu en français: Ils sont partis ce matin. Comme il avait été gentil avec ma femme et lui avait permis de venir me voir, je lui ai dit: Où allez-vous? Il m'a répondu, je ne sais pas. Je lui ai demandé ma carte de visite et je lui ai dit, si vous ne pouvez pas passer venez chez moi, je vous ferai remettre aux autorités militaires régulières.

Donc Schiffner était le chef de la Gestapo ce jour-là?

Oui

Les parents d'Aimé Ramond

La mère et le père de l'officier de police exécuté sur le dépôt de munitions de Baudrigue s'avance. Elle porte le deuil de son fils et tient dans sa main tremblante une mallette qu'elle a peine à ouvrir. Elle sort un pantalon et un veston déchiqueté qu'elle pose sur la rampe. D'une petite boîte pieusement gardée elle exhibe des morceaux d'os d'une omoplate, deux ou trois molaires encore collées à la mâchoire. Tout ce qui a été retrouvé de son fils sur les lieux du crime. D'un doigt vengeur, elle désigne le monstre, le fixe droit dans les yeux et d'une voix brisée, coupée de sanglots, s'écrie:

C'est lui qui a arrêté mon fils, je le sais. Je demande justice. Il ne mérite pas le pardon.

Le verdict

Oskar Schiffner est condamné le 23 mars 1953 à la peine de Travaux forcés à perpétuité. Le décret de 1960 remplacera les peines de travaux forcés en réclusion à perpétuité. Nous ne savons pas quand ce criminel nazi a été libéré, ni ce qu'il est advenu de lui.

ProcèsAmon Göth

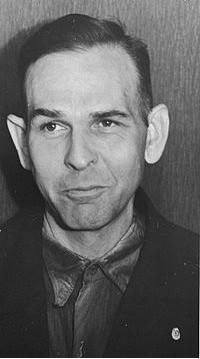

Amon Göth en 1946, peu avant sa mort

Amon Léopold Göth (ou Goeth), né le 11 décembre 1908 à Vienne et mort par pendaison le 13 septembre 1946 (à 37 ans) à Cracovie, était un Hauptsturmführer SS et le commandant du camp de concentration de Płaszów près de Cracovie. Il était surnommé le boucher d'Hitler.

Né dans une famille d'industriels de l'impression, Amon Göth entre à l'âge de 22 ans, en 1930, dans la branche autrichienne du parti ouvrier allemand national-socialiste (numéro de membre : 510764). Il rejoint les SS autrichiens la même année (numéro de membre : 43673).

Ses premières activités en tant que SS sont mal connues, en bonne partie parce que la section SS autrichienne est illégale et clandestine jusqu'à l'Anschluss de 1938. Entre 1932 et 1938, il est membre de l'Allgemeine-SS à Vienne, et en 1937, il a atteint le rang d'Oberscharführer (équivalent : adjudant). Sa progression au sein de l'organisation est rapide : le 14 juillet 1941, il est élevé au grade d’Untersturmführer (équivalent : sous-lieutenant). Göth amasse de l'expérience dans les camps d'extermination de Belzec, Sobibor et Treblinka.

Liquidation des ghettos

En août 1942, Göth quitte Vienne et rejoint l'état-major SS de Cracovie. Officier SS préposé au service des camps de concentration, il est envoyé le 11 février 1943 pour construire et diriger un camp de travail forcé à Płaszów. Les prisonniers travaillent à un rythme forcené et le camp est achevé un mois plus tard ; le ghetto juif de Cracovie est alors fermé le 13 mars 1943 et ses survivants emprisonnés dans le nouveau camp. Près de 2 000 personnes meurent au cours de l'évacuation, certaines d'entre elles exécutées de la main de Göth.

En mars 1943 dans le ghetto de Cracovie, Mieczyslaw Pemper fut témoin de scènes où Göth lâchait ses chiens sur les habitants, et leur tirait dessus lui-même.

En septembre 1943, Göth est chargé de fermer le ghetto de Tarnów. On ignore combien de personnes ont été exécutées sur place lors de cette opération. Le 3 février 1944, Göth évacue le camp de concentration de Szebnie, ordonnant que les détenus qui ne sont pas tués sur-le-champ soient déportés vers d'autres camps. Cette nouvelle opération se solde par plusieurs centaines de morts.

Le 20 avril 1944, Göth est élevé au rang de Hauptsturmführer, ayant reçu une double promotion qui lui permet de sauter le rang d'Obersturmführer. Il devient également officier de la Waffen-SS. Son assignation au poste de commandant du camp de travail à Plaszow est reconduite, cette fois sous l'autorité directe des services économiques et administratifs SS.

Płaszów, apogée d'une carrière.

En tant que commandant du camp de Płaszów, où l'espérance de vie moyenne était de quatre semaines, Göth était redouté des prisonniers, qu'il soumettait à divers mauvais traitements, et qu'il exécutait même parfois par balles. Ses deux chiens Ralf et Alf, qu'il lançait sur les détenus, avaient sinistre réputation. Poldek Pfefferberg, l'un des juifs de Płaszów sauvés par l'industriel Oskar Schindler, témoigna en ces termes : Voir Göth, c'était voir la mort.

Lors du procès de Göth en 1946, Henryk Bloch rapporte les faits suivants :

Göth ordonna que chacun reçoive 100 coups (de fouet), mais tout le monde reçut plus de 200, voire 300 coups. Chaque prisonnier devait compter les coups à voix haute, si une erreur était commise, alors les coups recommençaient à partir de zéro. Après avoir été retiré de la table, quiconque était littéralement une masse sanglante aux chairs coupées. Pendant tout ce temps, un homme criait terriblement. Göth hurla, lui demandant de se calmer et de compter. L'homme ne se calma pas. Göth s'approcha, prit la moitié d'une brique au sol, vint vers la table sur laquelle l'homme était en train d'être battu, et il asséna un coup avec la brique, fendant sa tête en deux. Couvert de sang, le crâne fendu, l'homme se leva de la table, s'approcha de Göth et lui dit qu'il avait reçu sa punition. On lui ordonna de partir et lorsqu'il se tourna, Göth sortit son revolver et tira une balle dans la tête de l'homme.

À Płaszów, Göth entretient avec l'industriel allemand Oskar Schindler des relations amicales mais non désintéressées. Schindler se sert de ses relations cordiales avec le commandant de Płaszów pour lui faire épargner des Juifs rattachés à un camp secondaire et travaillant dans ses entreprises. Le 4 septembre 1944, alors que les Soviétiques approchent de Cracovie, les autorités nazies ferment ce camp secondaire et les détenus juifs sont transférés à Auschwitz. Pour maintenir en vie ses ouvriers, Schindler les rachète à Göth contre de l'argent et des produits du marché noir.

Retour en Allemagne

Le 13 septembre 1944, Göth est relevé de ses fonctions et assigné au bureau administratif et économique des SS. Peu après, en novembre 1944, il est accusé d'avoir détourné à son profit, lors de la liquidation des ghettos, des biens qui appartiennent au Reich (la législation nazie a placé les propriétés des Juifs sous le contrôle de l'Allemagne). Göth est arrêté par la Gestapo ; il doit comparaître devant la Cour de la police SS, mais les défaites allemandes qui se succèdent et l'approche d'un dénouement à la guerre monopolisent l'attention de ses supérieurs. Les charges contre lui sont finalement abandonnées. Pour ces mêmes faits, deux commandants de camps, Karl Otto Koch et Hermann Florstedt avaient été exécutés par les SS.

Göth est affecté à Bad Tölz en Allemagne, où les médecins de la SS l'examinent et diagnostiquent des troubles mentaux ainsi que du diabète. Il est alors transféré dans un sanatorium : c'est là que les troupes américaines l'arrêtent en mai 1945.

Après la guerre

Göth, prisonnier des alliés le 28 août 1945.

Extradé vers la Pologne après la guerre, Amon Göth est reconnu coupable par le Tribunal national suprême de Pologne, à Cracovie, de l'assassinat de milliers de personnes. Le jugement se déroule en deux temps, du 27 au 31 août, puis du 2 au 5 septembre 1946. Il est condamné à mort pour les charges suivantes extraites du compte rendu du procès (traduction libre) :

L'accusé, en tant que commandant du camp de travail forcé de Plaszow (Cracovie) du 11 février 1943 au 13 septembre 1944, provoqua la mort d'environ 8 000 prisonniers en ordonnant l'extermination d'un grand nombre d'entre eux.

En tant que SS-Sturmführer, l'accusé s'occupa, sur l'ordre du SS-Sturmbannführer Willi Haase, de la fermeture définitive du ghetto de Cracovie. Cette liquidation qui commença le 13 mars 1943, priva de la liberté 10 000 personnes qui furent internées dans le camp de Plaszow, et causa la mort d'environ 2 000 d'entre elles.

En tant que SS-Hauptsturmführer, l'accusé s'occupa de la fermeture du ghetto de Tarnów, le 3 septembre 1943. Le résultat de cette action fut qu'un nombre inconnu de personnes périrent, tuées sur le champ à Tarnów ; d'autres moururent par asphyxie pendant le transport par rail ou furent exterminées dans d'autres camps, en particulier Auschwitz.

Entre septembre 1943 et le 3 février 1944, l'accusé ferma le camp de travail forcé à Szebnie, près de Jasło, en ordonnant que les prisonniers soient tués sur le champ ou déportés vers d'autres camps, ce qui provoqua la mort de plusieurs milliers de personnes.

En même temps que les activités décrites du point 1 au point 4, l'accusé retira les biens aux prisonniers, l'or et les liquidités qu'ils avaient déposés, et s'appropria ces valeurs. Il vola des vêtements, des meubles et d'autres biens mobiliers appartenant à des personnes transférées ou internées, et les envoya en Allemagne. La valeur des biens volés, et en particulier des liquidités, atteint plusieurs millions de zlotys selon le taux de change en vigueur à cette époque. Pour tous ces actes, l'accusé fut arrêté par les autorités allemandes le 13 septembre 1944, mais ne comparut devant aucune cour allemande. Il fut plus tard extradé vers la Pologne par les autorités alliées en Allemagne.

Il est exécuté par pendaison le 13 septembre 1946 à Cracovie, à proximité du site de Płaszów. Son corps a été incinéré.

De nombreux internautes ont vu une vidéo supposée de son exécution où l'on voit le bourreau devant s'y reprendre à 3 reprises.

Ludwig Fischer 1905-1947 Capturé par les alliés après guerre, il est livré aux autorités polonaises qui le jugent pour crimes de guerre et le condamnent à mort. Le docteur Ludwig Fischer est pendu le 8 mars 1947.

Cependant, des analyses météorologiques (afin de vérifier s'il avait pu neiger lors de son exécution), ainsi que des comparaisons faciales informatiques réalisées pour National Geographic ont pu déterminer avec certitude qu'il s'agit en réalité sur la vidéo de Ludwig Fischer.

Proces de Neuengamme

Des gardiennes SS ou Aufseherinnen furent affectées dans les camps annexes de Neuengamme cités plus haut. Aujourd'hui plusieurs gardiennes sont connues : Kaethe Becker, Erna Dickmann, Johanna Freund, Angelika Grass, la Kommandofuhrerin Loni Gutzeit (qui servit aussi à Hamburg-Wandsbek et que les déportées surnommèrent Le Dragon de Wandsbek), Gertrud Heise, Frieda Ignatowitz, Gertrud Moeller qui servit aussi dans le camp extérieur de Boizenburg, Lotte Johanna Radtke, la chef Annemie von der Huelst, Inge Marga et Marggot Weber. Quelques-unes ont été jugées pour crimes de guerre comme Susanne Hille (qui était à la tête des gardiennes à Unterluss) et Anneliese Kohlmann (qui était l'une des six gardiennes à Neugraben).

Proces Vidkun Quisling

Vidkun Abraham Lauritz Jonnsøn Quisling 1887-1945

Les leaders civils de la résistance, représentés par l'avocat Sven Arntzen, exigent que Quisling soit traité comme n'importe quel autre suspect de meurtre. En fin de compte, l'ancien ministre-président n'a d'autre choix que de se rendre avec les membres de son gouvernement le 9 mai. Il est transféré à Møllergata 19, le principal commissariat d'Oslo. Sa cellule, le no 9, possède pour tout mobilier une petite table, une bassine et un trou dans le mur avec un seau à excréments. Quisling y reste deux semaines sous étroite surveillance policière, afin d'empêcher toute tentative de suicide de sa part. Il est ensuite transféré à la citadelle d'Akershus pour y attendre son procès.

Quisling souffre de neuropathie périphérique et perd beaucoup de poids, mais sa constitution solide lui permet de se remettre assez rapidement pour préparer sa défense avec son avocat Henrik Bergh. Bien que ce dernier ne ressente aucune sympathie pour son client, il le croit lorsque celui-ci affirme avoir agi dans l'intérêt de son pays et décide de construire sa plaidoirie sur cette idée.

Gimlé, le manoir de Quisling à Bygdøy, en 1945. C'est là qu'il est arrêté le 9 mai.

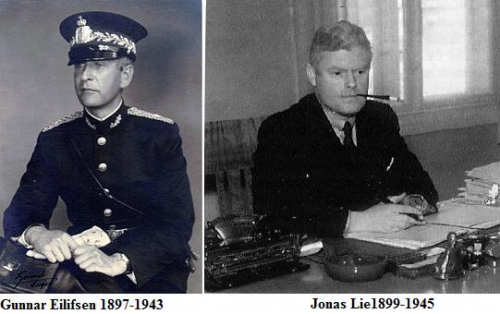

Les charges qui pèsent sur Quisling relèvent à la fois de la justice civile et de la justice militaire. Elles concernent tout d'abord le coup d'État du 9 avril 1940 et ses actions en tant que leader du Nasjonal Samling et ministre-président, incluant l'aide apportée à l'ennemi et les tentatives illégales de modifier la Constitution. Quisling est également accusé du meurtre de Gunnar Eilifsen. Sans contester les principaux faits, il réfute toutes les charges, affirmant avoir toujours œuvré en faveur d'une Norvège libre et prospère dans une réponse longue et verbeuse de soixante pages. Il blâme Jonas Lie et les Allemands pour la mort d'Eilifsen. De nouveaux chefs d'accusation viennent s'ajouter à l'affaire le 11 juillet : meurtres supplémentaires, vol, détournement de fonds, et surtout conspiration avec Hitler en vue de l'occupation de la Norvège. Quisling continue à protester de son patriotisme et rejette la responsabilité de l'invasion allemande sur le gouvernement Nygaardsvold.

Le procès débute le 20 août 1945.

Dans sa défense, Quisling, qui plaide non coupable pour tous les chefs d'accusation, minimise ses liens avec l'Allemagne et insiste sur sa lutte pour la pleine indépendance de la Norvège, en contradiction avec les souvenirs de la plupart de ses concitoyens. Son biographe Hans Fredrik Dahl décrit la façon dont Quisling balance dès lors entre vérité et mensonges, apparaissant finalement comme un personnage insaisissable et souvent pitoyable. Son comportement donne lieu à des doutes sur sa santé mentale, et des examens médicaux sont effectués avec son consentement du 25 au 28 août afin de confirmer qu'il est entièrement sain d'esprit. Il en ressort très affaibli, et sa défense s'en ressent durant le reste du procès. L'accusation se sert des témoignages de fonctionnaires allemands pour lui imputer la responsabilité de la Shoah en Norvège, et le procureur Annæus Schjødt exige la peine de mort, en invoquant des lois passées par le gouvernement en exil en octobre 1941 et janvier 1942.

Dans sa plaidoirie finale, le 5 septembre, Bergh tente de sauver son client en semant le doute dans l'esprit de la cour : il invente l'énigme Quisling (gåten Quisling), en rappelant les antécédents complexes du personnage et en insistant sur le fait qu'il aurait toujours agi dans l'intérêt de la Norvège. Il sollicite donc l'indulgence du tribunal. Schjødt rejette l'idée d'une énigme, n'y voyant qu'un nouvel avatar du mythe du fører, et rappelle les défauts de l'accusé : son ambition, son indécision, sa faiblesse.

Le verdict est rendu le 10 septembre : Quisling est reconnu coupable pour la quasi-totalité des chefs d'accusation, presque toujours à l'unanimité de la cour. Il est condamné à mort, ainsi qu'à verser une amende de plus d'un million de couronnes. La demande d'appel déposée par Bergh devant la Cour suprême le 28 septembre, portant à la fois sur la culpabilité de son client et la peine prononcée, est rejetée le 13 octobre. De son côté, Quisling adopte une posture de martyr : il est convaincu que l'Histoire lui donnera raison. Après avoir apporté son témoignage dans les procédures judiciaires intentées à d'autres membres de haut rang du NS, il est fusillé par un peloton d'exécution au pied des remparts de la citadelle d'Akershus, le 24 octobre 1945, à 2 h 40 du matin. Ses dernières paroles sont : Mon procès n'était pas équitable, et je meurs innocent.

Heinrich Boere (né le 27 septembre 1921, et mort le 1er décembre 2013) est un criminel de guerre néerlandais et ancien membre de la Waffen-SS.

Boere est né à Eschweiler en Allemagne, d'un père néerlandais et d'une mère allemande, mais ses parents déménagèrent à Maastricht dès ses deux ans. Il s'engagea dans la Waffen-SS en septembre 1940, après seulement quelques mois d'occupation allemande des Pays-Bas. En juin 1941, alors âgé de 19 ans, il partit se battre sur le front de l'Est. On ne sait rien de ses activités là-bas. En décembre 1942, il contracta la pyélonéphrite et fut ramené à Maastricht.

Crimes de guerre

Johann Baptist Albin Rauter 1895-1949

En 1943, Boere devint un membre d'une des quinze principales unités de volontaires néerlandais de la Waffen-SS, le sonderkommando Feldmeijer, chargé de l'élimination des membres de la résistance néerlandaise et des représailles contre la population anti-allemande. À la suite des attaques contre les forces d'occupation allemande et les collaborateurs néerlandais, le chef de la SS et de la police pour les Pays-Bas, Hanns Albin Rauter, ordonna aux Sonderkommando de répliquer en assassinant des civils suspectés de liens avec la résistance. Cette opération, nom de code Silbertanne (Sapin d'argent), fut probablement responsable de 54 assassinats. Boere admit avoir commis trois d'entre eux.

Boere commit son premier crime en juillet 1944, quand il reçut avec un autre SS (Jacobus Petrus Besteman) l'ordre du Sicherheitsdienst (Service de sécurité de la SS) de Bréda d'assassiner un pharmacien nommé Fritz Hubert Ernst Bicknese, père de douze enfants. Habillé en civils, Boere et Besteman entrèrent dans la pharmacie de Bicknese et lui demandèrent son identité. Devant sa réponse positive, Boere lui tira trois coups dans la poitrine puis Besteman lui tira plusieurs fois dessus une fois à terre.

En septembre 1944, un dimanche, Boere et Hendrik Kromhout arrivèrent à Voorschoten, au domicile de Teun de Groot, un vendeur de vélos père de cinq enfants, qui cachait des fugitifs dans sa boutique et était en contact avec des activistes anti-nazis. Tandis que Groot, en pyjama, se débattait avec son portefeuille pour montrer ses papiers, Boere et Kromhout lui tirèrent dessus. Puis ils se rendirent à l'appartement de F.W. Kusters, le firent monter de force dans leur voiture, et sortirent de la ville. Le duo, affirmant avoir un pneu à plat, arrêta le véhicule et abattit Kusters.

L'après-guerre

Dans l'immédiat après-guerre, Boere passa deux ans dans un camp de prisonniers de guerre alliés, où il fut interrogé et avoua ses trois crimes. Après sa sortie du camp, Boere commença par se cacher de peur d'être condamné à une lourde peine de prison, puis tenta de fuir en Allemagne. En 1949, un tribunal néerlandais condamna Boere par contumace à la peine de mort, pour les trois meurtres, soutien à l'ennemi et service dans l'armée ennemie. En vertu de la loi néerlandaise, la dernière sentence entraîna automatiquement la perte de sa nationalité néerlandaise.

Boere demanda alors la citoyenneté allemande, se basant sur une Führererlass, une loi promulguée par Hitler donnant à tous les SS la nationalité allemande. Cette loi resta en application durant les années cinquante et soixante, mais fut finalement annulée sous la pression de l'Union européenne. Sur cette base, Boere était donc apatride, ce qui a été confirmé durant le procès contre lui qui a commencé en octobre 2009. Le gouvernement allemand a refusé de l'extrader. L'Allemagne de l'Ouest était responsable de la poursuite des criminels de guerre, mais Boere ne fut pas, durant de longues années, traduit en justice là-bas.

Le gouvernement néerlandais demanda de manière répétée l'extradition de Boere. En 1983, un tribunal allemand refusa la requête néerlandaise de remettre Boere aux autorités de son pays d'origine, sur la base de la nationalité allemande de Boere (l'Allemagne n'extradait alors pas ses ressortissants). En 2007, un tribunal d'Aix-la-Chapelle jugea que Boere pouvait effectuer sa peine en Allemagne, mais la cour d'appel de Cologne cassa la sentence, considérant que la condamnation de 1949 était invalide puisque Boere n'avait pas pu présenter de défense. L'affaire Boere attira alors l'attention du public et, en 2007, l'opposition au Parlement néerlandais présenta l'affaire au ministre de la Justice. Boere est listé par le Centre Simon-Wiesenthal comme un criminel de guerre nazi en liberté. Besteman, le complice de Boere pour l'assassinat de Bicknese, a purgé sa peine de prison aux Pays-Bas pour ses crimes de guerre.

Le 14 avril 2008, le procureur de Dortmund annonça qu'il se préparait à poursuivre Heinrich Boere. Le 8 janvier 2009, le tribunal d'Aix-la-Chapelle considéra que Boere était médicalement inapte, et ne pouvait faire l'objet de poursuite dans cette affaire.

La cour d'appel provinciale de Cologne considéra le 7 juillet 2009 qu'Heinrich Boere était capable de supporter un procès, allant ainsi à l'encontre de la cour inférieure. Suivant la jurisprudence du tribunal constitutionnel fédéral, la cour décida de refuser l'appel de Boere. Cependant, en accord avec le tribunal, il comparut sous supervision médicale, avec un docteur veillant sur lui pendant la durée du procès. Le procès débuta le 28 octobre 2009 au tribunal régional d'Aix-la-Chapelle.

En 2009, Boere vivait en maison de retraite dans sa ville natale d'Eschweiler, en Allemagne. Il comparaissait libre à son procès. Dans une interview accordée à Der Spiegel, il déclarait : Je ne suis pas intéressé par ce qui s'est passé à l'époque. Dans un documentaire des journalistes néerlandais Rob van Olm et Jan Louter, qui furent les premiers à attirer l'attention du public sur lui, Boere avait admis quelques remords, qu'il avait confessé ses crimes à un prêtre et qu'il priait pour ses victimes. Le 23 mars 2010, il a été condamné à la prison à perpétuité à Aix-la-Chapelle. Il a été transféré le 15 décembre 2011 vers un hôpital pénitentiaire allemand pour y purger sa peine.

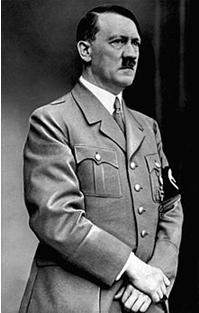

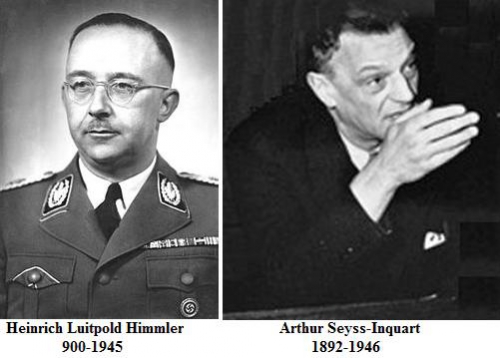

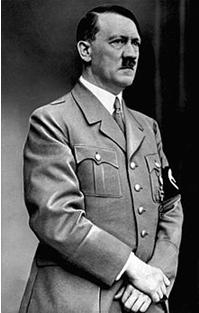

Johann Baptist Albin Rauter (4 février 1895-24 mars 1949) était un militaire autrichien qui occupa le poste de Höherer der SS und Polizeiführer (HSSPf) — c'est-à-dire le plus haut responsable de la SS et de la police — dans les Pays-Bas occupés entre 1940 et 1945. Il rendait compte à Heinrich Himmler et Arthur Seyss-Inquart. Après la Seconde Guerre mondiale, il fut condamné pour crimes contre l'humanité et fusillé par un peloton d'exécution.

Jeunesse et formation

Né à Klagenfurt, Rauter acheva le lycée en 1912 et entama des études d'ingénieur à l'université technique de Graz. Lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale, Rauter se porta volontaire pour servir dans l'armée austro-hongroise. Il servit au sein d'un Gebirgsschützenregiment (régiment de troupes de montagne) et fut rendu à la vie civile en 1919 en ayant atteint le grade de Oberleutnant (lieutenant). Rauter prit part au Kärntner Freiheitskampf (le combat carinthien pour la liberté) de 1919 et de mai à juillet 1921, il combattit les communistes et les Polonais au sein du Freikorps Oberland en Haute-Silésie.

Rauter rencontra Adolf Hitler pour la première fois en 1929 et rejoignit le mouvement national-socialiste en Autriche. Ses incursions en Autriche le forcèrent à fuir en Allemagne en 1933, où il devint membre de la section du NSDAP pour l'Autriche. Il devint un membre des SA et fut un membre actif dans la planification d'actions illégales du NSDAP en Autriche. En 1935, il quitta la SA pour entre dans la SS. Jusqu'en 1940, il fut le commandant de la section Sud-Est de la SS à Breslau.

Actions aux Pays-Bas occupés

En mai 1940, il fut nommé Generalkommissar für das Sicherheitswesen (commissaire général des forces de sécurité) et Höhere SS-und Polizeiführer pour les Pays-Bas occupés. À ce poste de chef de la police et de commandant des SS pour les Pays-Bas, Rauter fut responsable de la déportation de 110 000 Juifs hollandais vers les camps de concentration nazis (6000 en revinrent) et de la répression de la Résistance néerlandaise. Il fit déporter 300 000 Néerlandais en Allemagne aux fins du travail forcé. C'est lui qui ordonna la sanglante répression de la Grève de Février le 26 février 1941 ; les autorités occupantes mirent fin à cette grève en déclarant l'état d'urgence et en procédant à des exécutions sommaires.

Au cours de l'opération alliée sur Arnhem pendant l'opération Market Garden, Rauter commanda le Kampfgruppe Rauter (groupe de combat Rauter) qui mena des opérations dans la zone de la Veluwe et à proximité des ponts sur l'IJssel. Le Kampfgruppe Rauter était alors composé de la division Landstorm Nederland, du Wachbataillon Nordwest et d'un régiment de policiers de l'Ordnungspolizei. Après que l'assaut sur Arnhem eut été repoussé, Rauter se vit confier le commandement du front de la Meuse avec le grade de général de la Waffen-SS.

En mars 1945, il fut grièvement blessé par une attaque de la résistance intérieure néerlandaise à Woeste Hoeve dans la région de Veluwe. En représailles, les Allemands passèrent par les armes 117 prisonniers politiques sur les lieux mêmes de l'attaque, quarante-neuf au camp de concentration d'Amersfoort, trente-huit à La Haye, cinquante-trois à Amsterdam et six à Utrecht. Cette attaque était le fruit d'un hasard ; la Résistance n'avait cherché qu'à détourner un camion de vivres. En lieu et place du véhicule attendu, c'est la BMW de Rauter qui fut interceptée par des partisans revêtus d'uniformes allemands. Cependant, Rauter venait tout juste d'émettre une directive disposant que les patrouilles allemandes ne devaient plus arrêter aucun véhicule militaire allemand et une fusillade éclata. Ses compagnons de route furent tous abattus mais Rauter feignit la mort et survécut. C'est une patrouille allemande qui le trouva et le transféra à l'hôpital où il demeura jusqu'à son arrestation par la police militaire britannique après la cessation des hostilités.

L'après-guerre

Rauter fut remis aux autorités néerlandaises légales par les Britanniques et fut jugé par un tribunal spécial à La Haye qui le condamna à la peine de mort. La peine fut confirmée par une cour d'appel le 12 janvier 1949. Le procès fut filmé ; Rauter y nie toute responsabilité de crimes de guerre.

Il fut fusillé près de Scheveningen le 24 mars 1949 ; le lieu de sa sépulture est tenu secret.

Le procès de Siert Bruins se termine ce jeudi à Hagen, dans l’ouest de l’Allemagne. Cet ancien SS de 92 ans est poursuivi après avoir admis dans une interview télévisée avoir tué en septembre 1944 un résistant néerlandais, Aldert Klaas Dijkema.

En juillet 2012, Siert Bruins, Allemand d'origine néerlandaise qui vit à Breckerfeld, dans l’ouest de l’Allemagne, a été retrouvé et interviewé par une télévision allemande. Il a alors reconnu avoir été présent au moment de la mort d’Aldert Klaas Dijkema, mais avait accusé un autre SS, August Neuhaeuser, mort depuis, d'avoir tiré. Siert Bruins faisait partie de ces quelque 30.000 Néerlandais qui ont collaboré avec les Nazis pendant l'occupation allemande des Pays-Bas. Engagé chez les SS, il était membre de la Sicherheitspolizei, la police de sûreté, et traquait les résistants et les Juifs.

Fuite en Allemagne

Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1944 à Appingedam, dans le nord des Pays-Bas, près de la frontière avec l’Allemagne, Siert Bruins et son complice ont arrêté Aldert Klaas Dijkema, soupçonné d’appartenir à la résistance. Selon la justice allemande, Bruins et Neuhaeuser, l’auraient ensuite conduit dans une zone industrielle déserte et l’auraient abattu d’au moins quatre balles dans le dos. Ils ont ensuite affirmé que le résistant avait été tué alors qu’il tentait de s’enfuir. Le vieillard a de son côté sous-entendu qu'il n'avait pas été mis au courant des intentions de son complice: Je marchais à côté du prisonnier. Tout à coup, j'ai entendu la détonation et l'homme est tombé, a-t-il expliqué.

Après l'effondrement du IIIe Reich, Siert Bruins a été condamné à mort par contumace aux Pays-Bas en avril 1949 pour avoir participé à trois assassinats, dont celui du résistant Dijkema. Cette peine a ensuite été commuée en prison à vie. Mais les autorités néerlandaises ne parvinrent pas à arrêter Bruins qui avait fui en RFA après la guerre.

Apte à comparaître

Une demande d'extradition en 1978 est restée vaine, l'Allemagne n'extradant pas ses ressortissants. En effet, Bruins a bénéficié du décret du Führer de mai 1943, qui conférait la citoyenneté allemande aux étrangers servant les nazis. En février 1980, Bruins a toutefois été condamné par le tribunal de Hagen à sept ans de prison ferme pour complicité d'assassinat de deux frères juifs néerlandais, en avril 1945 près de Delfzijl.

Malgré son âge, Siert Bruins a été jugé médicalement apte à comparaître devant le tribunal de Hagen. Jugé depuis début septembre, il pourrait être condamné à la prison à vie. Même s’il n’est pas clair si lui ou Neuhaeuser a tiré, selon la loi allemande, si deux suspects sont présents avec l’intention de tuer, peu importe qui appuie sur la gâchette.

Depuis le procès des principaux responsables du IIIe Reich à Nuremberg (1945-1946), 106.000 soldats allemands ou nazis ont été accusés de crimes de guerre. Quelque 13.000 ont été jugés et la moitié d'entre eux condamnés, selon l'Office allemand chargé d'élucider les crimes nazis, basé à Ludwigsburg.

L'ancien officier SS, Heinz Barth, lors du début de son procès à Berlin le 26 mai 1983

L'ancien nazi Heinz Barth avait été impliqué dans le massacre de 642 civils, dont 247 enfants, le 10 juin 1944 dans cette commune du sud de la France.

Le criminel de guerre Heinz Barth est décédé. Surnommé l'assassin d'Oradour-sur-Glane pour son implication dans le massacre commis en France par des SS à la fin de la Seconde guerre mondiale, il s'est éteint à l'âge de 86 ans à son domicile de Gransee, près de Berlin.

L'enterrement aura lieu en septembre et je me suis déjà déclaré prêt à le présider, car tout le monde a le droit à un enterrement, a déclaré Heinz-Dieter Schmiedkte, le pasteur de Gransee.

L'ancien lieutenant nazi avait été condamné à la prison à vie en 1983 en RDA pour crime de guerre, et libéré en juillet 1997 en raison de son âge et de son état de santé. Au total, 642 civils, dont 247 enfants, avaient péri le 10 juin 1944 dans le village d'Oradour-sur-Glane, dans le sud de la France. Ils avaient été fusillés, noyés ou brûlés vifs par des SS de la division blindée Das Reich.

PROCES DE PHILIPPE PÉTAIN

Pétain revient se constituer prisonnier en France

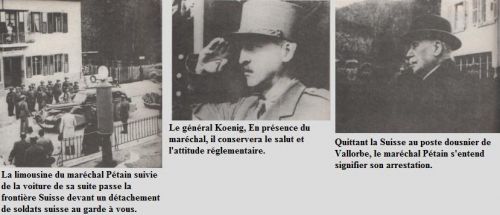

Le maréchal et Madame Pétain franchissant dans la fameuse limousine bleue, la frontière Suisse. Marier le 16 septembre 1920, Philippe Pétain et Eugénie Hardon ne se sont guère quittés. Elle demeurera jusqu’au bout la fidèle compagne dans les honneurs comme la déchéance.

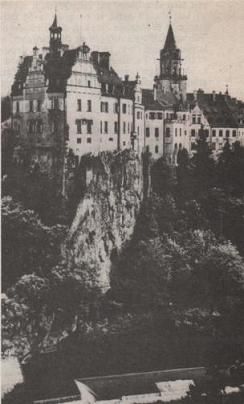

Le château de Sigmaringen construit à pic sur une boucle du Danube. Le maréchal Pétain et sa suite y étaient internés depuis le 9 septembre 1944.

Itinéraire des déplacements forcés du maréchal, de Sigmaringen à la frontière Suisse entre le 21 et le 25 avril 1945.

Le maréchal Pétain à Weesen. Au côté du maréchal, on devine moustachu et chapeau à la main le général Debeney, à gauche, l’hôtelière du château-hôtel de Mariahalden.

Le procès Pétain en 1945

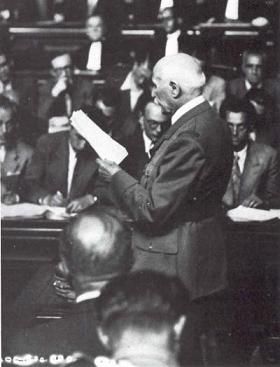

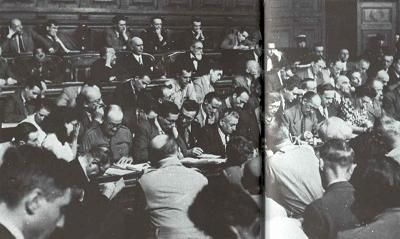

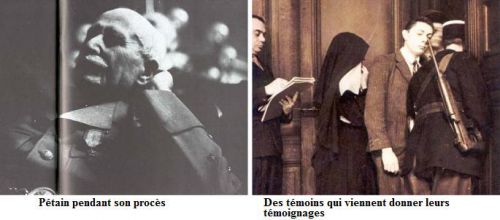

Dans la salle des audiences pendant les débats du procès Pétain. Surcharge de journalistes. Au fond, la haute cour. A la barre des témoins, Mr Paul Reynaud dépose. Derrière lui, on aperçoit le crâne chauve du maréchal et le képi de son gardien; debout derrière son client Me Payen.

Lorsque, le samedi 20 juillet, se met en marche le mécanisme du procès, on commence donc par la désignation des jurés, en présence des avocats. Ceux-ci usent du droit que leur donne la loi pour récuser quelques noms sortis de l'urne.

Il se produit alors deux incidents révélateurs de l'atmosphère dans laquelle va se dérouler le procès. M. Pimienta, membre de l'Assemblée consultative, juré au titre de la Résistance, ayant été récusé, va s'écrier : Je remercie la défense de l'honneur qu'elle m'a fait. Cela n'empêchera pas Pétain de recevoir douze balles dans la peau. Quelques jurés applaudiront à cette déclaration insolite, qui n'était pas sans rappeler le procès Pucheu à Alger.

La foule au procès de Pétain en 1945

Le procès se déroula dans la première Chambre de la Cour d'Appel, salle certes trop exiguë pour contenir l'assistance prévue et en particulier la presse, mais choisie après de longues hésitations pour des raisons de sécurité. Un appartement avait été aménagé pour le Maréchal dans le cabinet du greffier et le vestiaire des magistrats. Quelques pas seulement séparaient ainsi l'accusé de la salle d'audience. La salle avait été transformée pour répondre à sa promotion. Des gradins de bois avaient été construits dans la tribune pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'assister aux débats. Derrière la Cour, des chaises étaient préparées pour le Corps Diplomatique, la magistrature et quelques privilégiés.

Pour la presse, dont les représentants s'entassaient l'un contre l'autre, on avait installé des tables étroites et longues. Les stalles à droite et à gauche, étaient réservées aux jurés. Quant au barreau, confiné dans l'espace situé entre les premiers bancs des témoins et l'entrée, il avait devant lui un fauteuil préparé pour le Maréchal, seule concession faite à son âge, et aux dignités dont il avait été revêtu.

Le 25 juillet 1945, dès midi et demi, dans cette atmosphère surchauffée et survoltée, le public s'empresse et s'entasse. A 13 heures, entouré de ses défenseurs, le bâtonnier Payen et deux jeunes avocats Maîtres Isorni et Lemaire, le Maréchal, mitraillé à bout portant par le magnésium des photographes, fait son entrée.

L’arrivé de l’accusé

L’arrivé du maréchal Philippe Pétain en uniforme, la seule médaille militaire sur la poitrine, arrive à l’audience. Derrière lui on aperçoit les silhouettes de deux de ses avocats, Me Isorni et Me Lemaire, à gauche Joseph Simon.

Tiens ! Vous aussi, vous êtes de la fête!

C'est par ces mots ironiques et désabusés que Philippe Pétain accueille son fidèle gardien Joseph Simon dans la pièce du palais de justice qu'il doit occuper pendant toute la durée de son procès. Ce lundi 23 juillet 1945, une chaleur accablante s'est abattue sur Paris et, à quelques minutes de l'ouverture de l'audience, l'accusé est en proie à une grande émotion.

Allons; messieurs.

Joseph Simon prend la tête d'un petit cortège : Philippe Pétain. Qui tient dans sa main gauche, avec ses gants blancs, le rouleau de papier où a été dactylographié en gros caractères le texte de la déclaration qu'il va lire devant ses juges, les trois avocats Fernand Payen, Isorni et Jean Lemaire gagnent la salle monumentale de la 11ème chambre de la cour, entre une haie de gardes républicains qui ne saluent pas le dernier des maréchaux de la Grande Guerre. A d'autres endroits, des gendarmes montrent le dos à l'accusé.

A 13 h, par une petite porte latérale, l'accusé pénètre dans la salle de la 1è chambre, précédé par un gendarme. Alors se produit un phénomène extraordinaire; toute la salle se lève pour apercevoir ce vieillard qui, selon la description de Jules Roy, marche très droit, avec une raideur et une dignité de prince blessé, dans un silence impressionnant où l'on entend le bruit du talon de ses bottines vernies, le battement de robe des trois avocats et le ronronnement des caméras.

La salle ou se déroule le procès.

Sous le nez du maréchal, le mitraillage des photographes commence : les flashes des appareils crépitent dans une cohue affairée où chaque photographe cherche le meilleur plan de l'illustre accusé. Pétain reste impassible sous les premiers éclairs, puis, à mesure que les minutes passent, manifeste quelque agacement, enfin de l'exaspération.

Cela va durer longtemps? explose-t-il soudain en se tournant vers ses défenseurs.

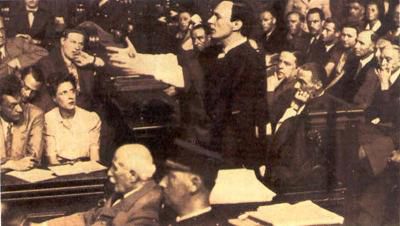

L’arrivé des magistrats

Les magistrats pendant le procès.

Il est 13 h 06. Par une des portes situées derrière la tribune, au-dessus de laquelle des anges supportent un écu fleurdelisé, entrent les magistrats. En tête, le président Mongibeaux, sorte de géant matois, le menton orné d'une barbiche blanche pointue, suivi des deux vice-présidents, Donat Guigue dont le visage glabre est marqué d'une moue sévère, voire désapprobatrice (n'est-il pas un ami de la famille Pétain?) et Picard, impénétrable.

Un quatrième homme les dépasse, tout en barbe et le cheveu hérissé, le nez busqué chaussé d'un lorgnon très début du siècle, emmitouflé jusqu'aux oreilles dans son camail de fausse hermine barré par le ruban rouge de commandeur de la Légion d'honneur : le procureur général Mornet. Il se faufile entre les travées des journalistes et passe devant l'accusé. Il n'y a qu'un petit espace pour que l'accusateur en robe puisse gagner son siège à gauche de l'accusé et Philippe Pétain, dans un geste de courtoisie, rapproche de lui sa tablette, afin de laisser plus de place à Mornet geste qu'il répétera pendant toute la durée du procès.

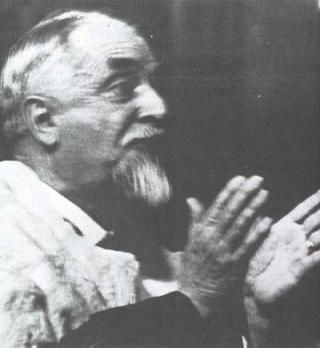

La déclaration de Pétain

La déclaration de Pétain à son procès.

Après la lecture par le greffier de l'acte d'accusation, qui retient les griefs d'attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat et d'intelligence avec l'ennemi, après lecture d'un complément par Mornet, après l'appel des témoins et au moment où l'interrogatoire va commencer, Pétain demande la parole pour lire une déclaration : lui aussi conteste la compétence du tribunal :

C'est le peuple français qui, par ses représentants, réunis en Assemblée Nationale, le 10 juillet 1940, m'a confié le pouvoir. C'est à lui seul que je suis venu rendre des comptes. La Haute-Cour, telle qu'elle est constituée, ne représente pas le peuple français, et c'est à lui seul que s'adresse le Maréchal de France, chef de l'Etat. Je ne ferai pas d'autre déclaration.

Je ne répondrai à aucune question. Mes défenseurs ont reçu de moi la mission de répondre à des accusations qui veulent me salir et qui n'attaquent que ceux qui les profèrent.

Ainsi Pétain, qui physiquement sera présent tout au long de son procès, n'y participera presque à aucun moment. Il restera muet, impassible, donnant souvent d'ailleurs l'impression que sa surdité contribue à l'isoler de débats dont il se désintéresse.

Premier incident

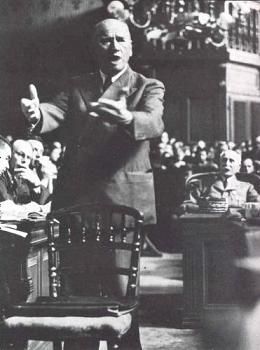

Pétain et le bâtonnier Fernand Payen, qui le défend.

Le procès du maréchal Pétain débute le 23 juillet 1945 devant la Haute Cour de Justice créée le 18 novembre 1944. Le tribunal est présidé par Paul Mongibeaux, premier président de la Cour de cassation, assisté du premier président de la chambre criminelle à la Cour de cassation Donat-Guigne, et Picard, premier président de la Cour d'appel. Le jury de vingt-quatre personnes est constitué de douze parlementaires et de douze non-parlementaires issus de la Résistance. Ce jury est choisi dans deux listes, la première étant celle de cinquante parlementaires n'ayant pas voté les pleins pouvoirs à Pétain, la deuxième étant composée de personnalités de la Résistance ou proches d'elle. La défense use de son droit de récusation pour quelques noms sortant du tirage au sort.