PROCES EN FRANCE

PROCES DE KLAUS BARBIE

Cette photo a souvent été présentée comme celle de Klaus Barbie au milieu de ses camarades, par exemple par Serge Klarsfeld. Il y a cependant un doute sur l'identité du personnage ici photographié Le personnage lui ressemble, certes. Mais on ne sait ni où, ni quand, ni avec qui ce cliché a été pris... Un expert assure que le personnage n°6 est adjudant-chef de la Feldgendarmerie (Wehrmacht). Il porte sur la gauche de sa vareuse (modèle 1935) l'insigne de brevet sportif. L'expert pense, d'après les uniformes, que la photo a été prise à la fin de 1942. Il n'y trouve aucun signe SD ou SS.

Klaus Barbie était un officier S.S. Il est né le 25 octobre 1913 à Bad Godesberg, une petite ville de la vallée du Rhin. Il s'est engagé dans les S.S. le 26 septembre 1935. Assez vite, on lui confie des tâches de police, à Berlin d'abord, puis, après les premières victoires nazies, en 1940, à La Haye où son rôle consiste à arrêter les réfugiés politiques allemands installés aux Pays-Bas et les Juifs. C'est à cette époque qu'Anne Frank se cache pour échapper justement aux rafles organisées par Klaus Barbie. En 1942, il fut envoyé à Dijon, puis à Lyon en novembre 1942. Là, il dirige la Gestapo. 25 officiers travaillent au début sous ses ordres, davantage ensuite. Il dirige une région qui comprend Lyon, mais aussi le Jura, les Hautes-Alpes et jusqu'à Grenoble. Il organise la chasse aux Juifs dans Lyon, mais aussi la chasse aux résistants, qu'il torture, après l'arrestation.

Le tortionnaire de Jean Moulin

Jean Moulin en 1941, dans un salon assis avec un livre dans la main.

Jean Moulin était l'envoyé en France du général de Gaulle, chargé d'unir les mouvements de résistance. C'était donc le chef le plus important de la Résistance en France. Le 21 juin 1943, Klaus Barbie, probablement renseigné par un traître, réussit à arrêter tous les résistants présents à une réunion, dans la maison du Docteur Dugoujon, à Caluire, dans la banlieue de Lyon. Mais Klaus Barbie ne comprit pas tout de suite qu'il tenait Max (surnom de Jean Moulin) et il le tortura affreusement. Jean Moulin ne parla pas et tomba dans le coma. Il devait mourir un peu plus tard, le 9 juillet 1943, dans le train de déportation, aux environs de Metz.

L'organisateur de la déportation des enfants d'Izieu

Quelques-uns des enfants juifs d'Izieu, pendant l'été 1943

Le Jeudi 6 avril 1944, Klaus Barbie arrête les 44 enfants juifs réfugiés dans une maison d'Izieu, dans l'Ain, à 80 km de Lyon. Neuf jours plus tard, ces enfants sont réduits en cendres dans les fours crématoires du camp d'Auschwitz. Au cours du procès, en 1987, un témoin essentiel, Julien Favet, qui avait assisté à l'arrestation des enfants, a témoigné de la présence de Klaus Barbie sur les lieux, au moment de l'arrestation.

Lyon, envoyé spécial.

Au matin du 6 avril 1944, Julien Favet est aux champs. Short, torse nu, il attend qu'un gamin de la colonie lui apporte son casse-croûte, comme chaque matin. Au bout d'un moment, comme je ne voyais rien venir, je suis allé à la maison pour voir ce qu'il s'y passait. La maison, c'est le home d'enfants juifs qui s'est installé l'année dernière à Lelinas, aux portes d'Izieu. Là, j'ai vu trois hommes en civil accoudés au grand bassin qui est devant le bâtiment. Je les ai regardés. Il y en avait un que je connaissais mais j'ai fait semblant de rien et j'ai continué à marcher en direction de la ferme des patrons. Favet a repéré la voiture de la police allemande et les deux camions. J'ai pensé qu'ils arrêtaient tout le village, explique-t-il au président. Il voit les enfants entassés dans les véhicules. Un soldat l'arrête. Vous, sauté?, lui dit l'Allemand. Favet ne comprend pas. Tout à l'heure, le jeune étudiant Léon Reifmann a sauté d'une fenêtre pour échapper à la rafle et tous ceux qui passent sur le chemin sont suspects. Un civil vient de se détacher du groupe de trois et s'avance. Il avait une gabardine et un chapeau mou, c'était Klaus Barbie. L'homme s'approche de Favet et l'inspecte. Méticuleusement. Pas un seul mot n'est échangé pendant ce long regard. Et puis il m'a dit quelque chose comme allez! Favet repart vers la maison de ses maîtres. J'ai regardé les camions. Tous les enfants étaient dedans. Les plus grands, qui avaient 10 ou 12 ans, essayaient de s'enfuir en sautant mais deux soldats allemands les rattrapaient tout de suite et les renvoyaient dedans comme des sacs de pommes de terre. Julien Favet ne peut plus parler. Vous avez reconnu Barbie ?, interroge le président. Oui. C’est exact, je le jure. Je l'ai reconnu a son regard. Le témoin cherche le mot juste. Je l'ai reconnu comme si c'était vous, monsieur le président. Sauf votre respect.

La reconversion d'un nazi

D'abord protégé par les services secrets américains qui l'utilisent au début des années 50, Klaus Barbie se réfugie ensuite en Amérique Latine. En Bolivie, il met ses compétences aux services de la dictature. Il dispose d'un passeport diplomatique et va en Europe négocier des achats de véhicules militaires destinés à la répression des manifestations d'opposition. Il se fait appeler Klaus Altmann et prend la nationalité bolivienne.

Le général-dictateur Banzer en 1974. Son arrivée au pouvoir en Bolivie fut financée par la colonie nazie.

L'arrestation : le rôle de Serge et Beate Klarsfeld

Serge et Beate Klarsfeld. Lui est le fils d'un déporté assassiné à Auschwitz, elle est allemande, ensemble, ils traquent les nazis et réussissent à identifier Klaus Barbie en 1971.

L'arrivée de Barbie à la prison de Montluc à Lyon. Le ministre de la justice, Robert Badinter, a fait réaménager à la hâte cette prison : Barbie devait être emprisonnée là où il avait sévi, coucher là où il avait torturé.

La Une du journal Le Monde annonce l'expulsion de Klaus Barbie (6-7 février 1983). Le dessin de Plantu représente Klaus Barbie descendant de l'avion : des déportés en costume rayé et un grand Jean Moulin l'attendent au pied de la passerelle.

Le pouvoir politique change en Bolivie et Klaus Barbie est arrêté. La nationalité bolivienne lui est retirée au motif qu'il a fait de fausses déclarations pour l'obtenir. Il est expulsé de Bolivie et se retrouve dans un avion vers la France.

L'arrivée de Barbie à la prison de Montluc à Lyon. Le ministre de la justice, Robert Badinter, a fait réaménager à la hâte cette prison : Barbie devait être emprisonnée là où il avait sévi, coucher là où il avait torturé.

Le Monde du 12 mai 1987 annonce l'ouverture, la veille, du procès de Klaus Barbie.

Photo parue dans Le Matin, 15 mai 1987

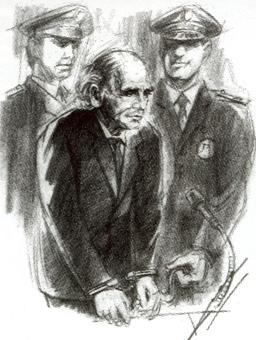

Klaus Barbie au début de son procès.

Quelques jours plus tard, ne supportant pas tous les témoignages accumulés contre lui, il refusera de venir à l'audience.

Croquis d'audience de René Diaz, pour le journal Le Progès de Lyon

Le procès : témoignage sur la torture

D'un geste de la main. Lise Lesèvre refuse la chaise qu'un huissier lui apporte et remercie le président Cerdini pour cette attention. En déséquilibre, elle pose sa canne contre le mur, s'aggrippe à la barre des témoins et redresse la tête, les pieds serrés l'un contre l'autre. Une grande dame de 86 ans. Bouleversante de fragilité et de force, de tranquillité sereine. Seules ses lèvres tremblent, semblant parfois sangloter les mots. Ce qu'elle a à nous dire ne pourrait l'être autrement. Lise a 43 ans. Ce 13 mars 1944, instinctivement, elle sait que les choses tournent mal. Son contact est en retard. Elle ne peut rester plus longtemps au milieu de cette gare, chargée qu'elle est de plis et de documents à remettre à un messager de l'Armée secrète (AS). Au bout du quai, la Gestapo. Ils étaient trois, murmure-t-elle, trois sauvages. Arrêtée pour un contrôle, elle est emmenée à l'Ecole de santé militaire de Lyon, siège de la police allemande puis jetée dans une cave pour la nuit. C'est le lendemain que j'ai fait connaissance avec Barbie et ses yeux terriblement mobiles d'animal en cage. Lise Lesèvre a essayé d'avaler des documents, elle en a fourré d'autres dans ses gants juste après l'arrestation. Mais elle n'a pu dissimuler le pli destiné à Didier, un jeune agent de liaison sans importance au sein de l'organisation, que la Gestapo va confondre avec Didier, l'autre, le chef de l'Armée secrète pour la région sud. Quand Barbie est entré dans la pièce, il était fou de rage, raconte Lise Lesèvre. Il m'a emmenée dans une salle où j'ai tout de suite remarqué les choses étranges posées sur la table. Nous allons parler de torture. La vieille dame s'excuse auprès du tribunal des détails qu'elle va devoir lui fournir. Elle le fera sans larme. D'abord, Barbie m'a mis des menottes à griffes. Des griffes qui sont à l'intérieur. A chaque silence de ma part, il serrait les menottes un peu plus. J'ai cru que mes ongles se détachaient sous la douleur.Les questions sont les mêmes, toujours les mêmes, jour et nuit. Où est Didier?, qui est Didier? Lise Lesèvre ne parle pas. Peu. Importe, la Gestapo a le temps. Alors, ils m'ont pendue par les poignets et m'ont frappée. Combien de temps? Je ne saurais le dire. Je me réveillais toujours couchée sur le ventre, à terre. Et puis il me pendait à nouveau jusqu'à ce que je perde connaissance. Lise Lesèvre parle de Barbie. Elle a eu le temps de le voir, de l'apprendre même, de le garder enfoui. II portait toujours une cravache ou un nerf de bœuf. Il frappait systématiquement ceux qui étaient à sa portée. Lorsqu'il n'y avait personne, il tapait sur ses bottes. C'était comme ça qu'on le reconnaissait avant l'interrogatoire. Ce bruit terrible du fouet tapé en cadence sur des bottes. Quand il entrait dans la pièce, il n'avait rien d'humain. Vraiment, une sorte de chose sauvage. Il prenait un plaisir sadique à faire mal. Lise ne parle toujours pas. Alors Barbie se penche au-dessus d'elle et lui dit : Noux allons aller chercher ton mari et ton fils. Devant eux, tu parleras. La femme est effondrée. Toute seule, raconte-t-elle avec une voix fluette, je pouvais tenir mais avec eux, je savais que cela allait être plus difficile. Un matin, son fils de 16 ans et son mari entrent dans la pièce. Lise est là. Ils se frôlent et se souhaitent courage. Gestes pressés, tiédeur de l'autre, instant de silence éternel. On les a embarqués et moi, on est venu me réveiller en pleine nuit. Barbie m'a emmenée dans une salle avec une baignoire au milieu. Il a enlevé sa montre, l'a accrochée. Il était minuit. Cela a été une terrible épreuve. Lise refuse de se déshabiller. Des policiers lui arrachent ses vêtements de force et la plonge toute entière dans l'eau.

Lise Lesèvre arrive au tribunal pour témoigner

Barbie surveillait les robinets. Une brute me pinçait le nez et une autre me versait de l'eau dans la bouche à l'aide d'une vieille boîte à biscuit en fer rouillé. La femme ne parle pas. Alors ils m'ont entravé les pieds avec une chaîne et ligoté les mains derrière le dos. Qui est Didier ?, hurle Barbie. Après chaque question, il tirait la chaîne et me plongeait sous l'eau. J'étouffais. On m'avait dit que, pour me noyer, il suffisait de boire, tout de suite mais je n'ai pas su faire, Lise Lesèvre se redresse face au tribunal, et passe une main, dans ses cheveux blancs. Chaque fois qu'ils me ressortaient de l'eau, quand je perdais connaissance, j'avais peur d'avoir dit quelque chose. D'avoir parlé. Elle reprend son souffle. Mais je n'ai rien dit, monsieur le président. Jetée dans une cellule, elle se retrouve à côté d'une autre combattante. Les deux femmes se serrent l'une contre l'autre pour la nuit. Nous avons prié et médité, dit-elle simplement. L'autre résistante l'a amenée près d'elle, la recouvrant d'une moitié de son manteau. Au matin, un officier allemand entre dans la cellule. J'avais vu sa photo à côté de celle d’Hitler, dans le bureau de Barbie. Cela devait être un personnage très important mais je n'ai jamais retenu son nom. Il se penche vers Lise et lui dit : Vous êtes très forte mais pas assez pour nous. Vous êtes Didier, chef de l'AS. Les interrogatoires reprennent.

J'ai été mise aux fers toutes les nuits. Les chevilles enchaînées et les mains liées aux chevilles. En chien de fusil, elle s'endort sur le côté. Au milieu de la nuit, un officier allemand venait me voir. Pas un SS, un soldat. Il m'enlevait la chaîne et disait qu'il reviendrait tôt le matin pour la remettre. Voyez-vous, certains prenaient pitié des torturés. Quand on la conduit dans la salle de torture, elle croise d'autres malheureux, couchés à terre, ensanglantés. Barbie prenait un plaisir bouleversant. Au retour des interrogatoires, personne ne pouvait tenir sur une chaise. On nous faisait allonger à terre. Barbie retournait les visages avec la pointe de sa botte et écrasait la tête du torturé lorsqu'il croyait reconnaître un juif. Une nouvelle fois, Lise Lesèvre est emmenée. Ils m'ont fait la table d'étirement. C'était une table en acier. Mes chevilles étaient attachées d'un côté, les poignets de l'autre et ils agrandissaient la table tout en me tapant dessus avec un nerf de bœuf pour contracter mes chairs. Les tortures durent depuis dix-neuf jours. Barbie quitte Lyon pour une opération meurtrière dans le Jura et y apprend que Lise Lesèvre s'occupe aussi des maquis. Il revient à son bureau, fou de rage. Il était ivre. Avec lui, il y avait des Français, comme Gueule tordue, des pauvres imbéciles qui suivaient. Barbie m'a attachée nue sur une chaise et m'a montré un manche de fouet sur lequel était attachée une boule hérissée de pointes. Ensuite, avec ça, ils m'ont frappée, jusqu'à me massacrer le dos. Ils étaient tous très saouls. Barbie buvait un mélange de bière et de rhum. Il semblait ne plus savoir ce qu'il faisait, comme s'il était devenu fou. La femme perd connaissance et se réveille dans un fauteuil. Un vrai. C'était un salon élégant, avec une rose dans un vase. J'ai cru que j'avais perdu la raison. Barbie est agenouillée auprès d'elle. Je vous admire beaucoup, m'a-t-il dit, car vous êtes très courageuse mais j'ai très bien connu ça. Tout le monde parle. Vous parlerez. Pourquoi pas maintenant? Lise Lesèvre refuse et Barbie explose une nouvelle fois. Liquidez-moi ça !, ordonne-t-il à ses policiers, je ne veux plus la voir. Avec les dix-sept dernières femmes à avoir été interrogées à Lyon, Lise Lesèvre est parquée dans un convoi d'hommes déportés. Son dossier est resté à la Gestapo, personne ne parle plus de la peine de mort à laquelle un simulacre de tribunal l'a condamnée quelques jours auparavant. Dans le train, son fils. On s'est embrassés. Sa voix se brise. Plus tard, lorsqu'il a été exécuté, ses amis m'ont dit qu'il avait eu une tenue héroïque. Que son courage avait été admirable. Mon petit Jean-Pierre, dit-elle. Puis elle parle de son mari, mort à Dachau du typhus, qu'elle a croisé pour la dernière fois dans les couloirs de Lyon lorsqu'il lui a demandé d'être brave. Lise Lesèvre est déportée à Ravensbrück puis affectée à une usine d'armement. Et là, la petite femme tondue, la captive en galoche qui, chaque jour, note l'histoire de sa vie sur des papiers épars, recommence à se battre. Avec ses camarades, elle sabote les culots d'obus anti-aériens de 90 qu'elle doit sertir, elle ralentit la production, inverse les montages. Monsieur le président, nos obus n'ont pas du tuer grand monde, dit-elle aujourd'hui avec un petit sourire. Des années plus tard, alors qu'elle est une femme libre, Lise Lesèvre se penche sur le miroir de sa salle de bain. Derrière elle, son coupé, la télévision retransmet une émission sur Klaus Altmann. Alors, dans la glace, elle voit le reflet du visage de l'homme. Sans comprendre, j'ai été prise d'une frayeur extrême. Je tremblais. Lorsque Me Klarsfeld se lève, le silence est total. D'une voix forte, il lit un passage d'une réaction prêtée à Klaus Barbie et, selon l'hebdomadaire qui l'a publié, VSD, rapportée par Me Vergés. Quand Barbie a vu cette vieille décatie, aurait affirmé l'avocat au journal, il m'a dit : à 80 ans, elle n'a pas autre chose à faire qu’à se traîner devant les caméras avec ses béquilles. Quand on a souffert, on reste chez soi et on se tait. L'avocat de la partie civile demande que cette pièce soit versée au dossier. Me Vergés, calme, indique qu'il vient d'écrire au journaliste auteur de cet article et souhaite que cette lettre soit, dès lundi, également versée au dossier. Dans les premières minutes de l'audience, un moineau entré par effraction voletait sous la coupole. Maintenant, il est terré dans un relief de colonne. Comme s'il percevait les signes de détresse.

Le procès : témoignage sur la déportation

Titre du journal Libération du 25 mai 1987

Simone Lagrange sort du tribunal après son témoignage

Mme Lagrange n'est qu'une voix et, dès premiers mots, cette dame de 57 ans ressuscite la petite fille de 13 ans qui s'appelait alors Simone Kadosché. C'était le 6 juin 1944, un jour de joie, celui du débarquement des alliés. J'ai été arrêtée chez moi, sur dénonciation d'une Française. Avec mon père et ma mère. Nous avons été conduits place Bellecour à la Gestapo. Dans le hall, des femmes allemandes en uniforme disaient kaput, elles disaient qu'on ne reviendrait pas. On nous a disposés tous les trois devant chaque mur de lu pièce, c'était un salon beige. Barhie est entré, il portait un chat dans ses bras. Il le caressait. Je n'avais pas peur, il ne ressemblait pas aux SS que l'on racontait aux enfants.

Il est allé voir mon père puis ma mère les a dévisagés de la tête aux pieds. Il est venu vers moi, il m'a caressé la joue, il m'a dit que j'étais mignonne. Il a demandé à maman si elle avait d'autres enfants. Elle en était fière, elle a dit oui, deux, plus jeunes. Ils sont à la campagne. Il a posé son chat, il m'a demandé l'adresse de mes frères. Nous ne la connaissions pas encore. Barbie a tiré sur la résille qui retenait mes longs cheveux blonds. Ils se sont déroulés, il a tiré dessus de toutes ses forces et j'ai reçu la première paire de gifles de ma vie. Mon père a tenté de s'interposer, on lui a mis un revolver sur la tempe. Madame Lagrange est tendue par un immense effort de lucidité que l'on croyait acquise mais qui se brise dans des larmes aussitôt ravalées. La famille Kadosché est conduite à Montluc: J'étais avec ma mère dans la cave. C'est idiot, ce que je vais dire, j'avais 13 ans et j'étais effrayée à l'idée qu'il puisse y avoir des rats. Je n'ai pas dormi. Toute la nuit, par le soupirail, j'ai vu descendre des familles juives.

Barbie voulait l'adresse des enfants. A 9 heures, il m'a emmenée dans sa voiture à la Gestapo. J'y suis restée toute la journée, il arrivait avec son sourire mince comme une lame de couteau. Cela a duré sept jours, coups de pied, coups de poing sur les plaies mal refermées de la veille. Le premier soir. Il m'a ramenée lui-même à Montluc, j'étais comme .un pansement sanguinolent. Il m'a jetée dans les bras de ma mère en lui disant : Voilà ce que tu as fait de ta fille. Après une semaine, il m'a mise dans une autre cellule, pendant quinze jours. Ma mère a cru que j'avais été tuée. Le 23 juin 1944. Simone retrouve sa mère dans un convoi pour Drancy puis c'est le vovage vers Auschwitz. Cinq jours et quatre nuits dans un wagon à bestiaux: J'étais avantagée, j'étais prés de la porte. Il y avait une tinette au milieu, des hommes tenaient des vêtements tendus pour cacher ceux qui faisaient leurs besoins. Nous étions tous là à vomir. Le premier matin, on a trouvé un mort. C'est à partir de là qu'on est devenu des gens différents. On était soulagé d'avoir un peu plus d'air et de place lorsqu'on entassait les morts.

Auschwitz : Mon premier drame, c'est quand on m'a enlevé mes cheveux ; voir toutes ces femmes nues, sans cheveux, sans poils, je ne me rendais pas compte que j'étais pareille. J'étais humiliée d'être immatriculée. A 86.24. Je me suis pincée jusqu'au sang, le quatre s'est à moitié effacé, ce furent mes premiers dix coups de schlague. On nous a dit : Ici, on entre par la porte, on sort par la cheminée, odeur douce, acre, amére. Je crains toujours de faire brûler un rôti, j'ai des souvenirs comme cela. Je suis restée avec maman jusqu'au 23 août 1944. C'était la libération de Paris, c'est le jour où ma mère a été gazée. Les femmes faisaient la queue pendant trois heures: leurs enfants à la main, pour être gazées. Les chambres à gaz existent, elles sont griffées jusqu'au plafond. Le 11 août 1944, le père de Simone Kadosché et ses deux neveux embarquent dans le dernier convoi. Le 18 janvier 1945, 25 000 déportés d'Auschwitz évacuent le camp à pied pour Ravensbrück. Le 11 février, à l'arrivée, ils ne sont plus que 2 000. Mon père était très grand. Le lendemain de notre départ, j'ai vu une tête qui dépassait dans une colonne d'hommes, je lui ai fait signe, c'était mon père. Les Allemands n'avaient plus rien, ils étaient en civil, en bottes et en capote. Un Allemand m'a dit : C'est ton père ? Tu vas l'embrasser. Il a fait venir mon père. Silence. Mme Lagrange se tait pour dénouer des larmes, en boule, au fond de sa gorge. II a fait venir mon père, il l'a fait mettre à genoux. Il lui a tiré une balle dans la tête. Ce n'est pas Barbie qui lui a tiré une balle dans la tête mais c'est Barbie qui nous a envoyés là-bas. Mon malheur a été de n'avoir que 13 ans quand j'ai été déportée. Mais aujourd'hui, je n'ai que 57 ans et je peux témoigner longtemps, pour tous ceux qui ne sont pas revenus. En 1972. Mme Lagrange a reconnu Klaus Barbie à la télévision. Elle n'a pas voulu le croire. Et puis, en 1983, j'ai été confrontée à Barbie. J'ai dit que s'il y avait le moindre doute, que si Barbie avait un remords, je retirerais ma plainte. Pas une seule fois, nos yeux se sont baissés. Il m'a dit : Si je vous regarde, c'est parce qu'après sept mois de prison, c'est toujours agréable de voir une femme appétissante. J'ai fait consigner cette phrase et il m'a dit : C'est dommage que vous ne compreniez pas la plaisanterie.

Le procès : réquisitoire et plaidoiries

La défense de Maître Vergés et de Maître Bouaïta repose sur l'idée que tous les crimes contre l'humanité n'ont pas été punis de façon égale, et en particulier les crimes du colonialisme.

Klaus Barbie et son avocat, Maître Vergès. Photo parue dans L'Evénement du Jeudi, semaine du 2 au 8 juillet 1987

Le Monde du 5-6 juillet 1987 annonce le verdict. Klaus Barbie est mort en prison le 25 septembre 1991.

PROCES DE LA BANDE BONNY-LAFON DÉCEMBRE 1944

Le proces de la bande Bonny-Lafon décembre 1944

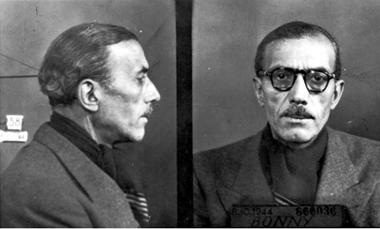

Henri Chamberlin dit Lafont en 1944

Henri Lafont, de son vrai nom Henri Louis Chamberlin, est né dans le 13e arrondissement de Paris le 22 avril 1902 et mort fusillé au fort de Montrouge à Arcueil le 26 décembre 1944. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut le chef de la Gestapo française (la Carlingue) sous l’occupation allemande. Henri Lafont grandit dans un milieu populaire, son père étant ouvrier clicheur et sa mère journalière. Son père décède en 1913 et sa mère l’abandonne le jour même de l'enterrement. Livré à lui-même à l'âge de 11 ans, il traîne souvent dans le quartier des Halles à Paris. À l’adolescence, il exerce de nombreux métiers, de manœuvre à coursier.

En 1919, il vole la bicyclette de son patron qui lui a confisqué un pourboire (5 francs, pour lui : une journée de salaire). Il est rapidement arrêté et passe devant le tribunal pour enfants qui le condamne à la maison de correction jusqu'à sa majorité. À sa sortie, on l'incorpore au 39e régiment de tirailleurs algériens. Au cours de ces deux années de service militaire, signalera lors de son procès en 1944 son avocat, Mr Floriot, il n'a pas eu une seule punition. Rendu à la vie civile, il se met en ménage avec une jeune femme qui deviendra sa femme plus tard. Il voyage à travers la France, de Chambéry au Havre en passant par Marseille. À Marseille, il achète une camionnette d'occasion et se fait transporteur. Un jour, on lui confie une voiture à dépanner. Malchance, il s'agit d'une automobile volée. Les gendarmes la retrouvent chez Lafont. Malgré ses protestations, il passe en correctionnelle. Verdict : deux ans de prison, assortis de dix ans d'interdiction de séjour. Il se marie à la maison d'arrêt de la ville d'Aix-en-Provence le 26 avril 1926 à Rebecchi Arzia, avec qui il aura deux enfants, Pierre et Henriette.

À sa sortie de prison, il mène une vie misérable : faux nom, travaillant clandestinement, au ban de la société. Puis il se fixe à Saint-Jean-de-Maurienne où il trouve un autre emploi. Malheureusement pour lui, pour rejoindre un autre homme, sa femme vole 2 000 francs dans la caisse du magasin qui l'emploie, provoquant ainsi son arrestation. Pour les magistrats, c'est un repris de justice, donc on prononce contre lui une condamnation accompagnée de relégation, ce qui signifie qu'il est envoyé au bagne. Ne voulant pas finir ses jours à Cayenne, il s'évade et se cache, puis change de nom à plusieurs reprises (Norman, puis Lafont).

De Chamberlin à Lafont

Au début de 1940, Chamberlin s’appelle Lafont, il est gérant d’un garage Simca à la Porte des Lilas où il noue quelques contacts avec des policiers. En mars, il réussit à devenir gérant du mess de l’Amicale de la préfecture de police. Il choisit après cela de s'engager, mais on lui demande ses papiers, il dit les apporter le soir même. Le soir, deux gendarmes tentent de l'arrêter, il s'enfuit. Puis il s'engage dans une brigade appelée les volontaires de la mort pas trop regardante sur le passé des recrutés. La brigade est dissoute deux mois plus tard. Le voilà donc sur le pavé parisien où il est arrêté pour insoumission. En juin, il est emprisonné à la prison du Cherche-Midi, mais comme la Wehrmacht approche, il est transféré au camp de Cepoy. Dans le camp, il y a de tout, y compris des Allemands internés à la déclaration de guerre. Il se lie avec deux d'entre eux, ainsi qu'avec un Suisse, Max Stocklin. Ils aident Lafont à s'évader du camp.

Pourquoi ne pas travailler avec nous ?

Ces trois personnes font partie de l'Abwehr et, comme elles sympathisent avec Lafont, elles lui proposent de venir avec eux à Paris. Nos services viennent d’arriver à l'Hôtel Lutetia. Pourquoi ne pas travailler avec nous ?

Lafont dira plus tard à l’un de ses avocats : Au début, cette histoire d’Allemands ne me plaisait guère. Si les gars d’en face, les résistants, m’avaient proposé quelque chose, je l’aurais fait. Il n’y a pas de doute. Et je n’aurais pas fait de cadeaux aux fritz ! Seulement voilà, à l’époque, des résistants, je n’en ai pas connu, je n’en ai pas vu la couleur. Je ne savais même pas ce que c’était. C’est à cela que tient le destin d’un homme : un petit hasard, une histoire d’aiguillage. Ou alors c’est la fatalité !

Il est installé par l'agent Max Stocklin, rue Tiquetonne dans un bureau d’achats pour le compte de la Wehrmacht. Il achète toutes sortes de produits, des vêtements aux meubles en passant par les denrées alimentaires. Les affaires marchent si fort qu'il ouvre un second magasin rue Cadet et un troisième rue du Faubourg-Saint-Antoine. Il joue les utilités et se fait remarquer par Hermann Brandl agent spécial de l'Abwher et le capitaine Wilhem Radecke de la Wehrmacht. Les affaires marchent bien, mais les locaux deviennent exigus. Il déménage deux fois pour finalement s’installer au 93, rue Lauriston. Avant-guerre, l’immeuble est la propriété de Mme Weinberg. Lafont décide de s’entourer d'hommes de confiance, prêts à tout. Où les trouver ? En août 1940, en compagnie de Radecke, il va à la prison de Fresnes muni d’un laissez-passer. Il choisit vingt-sept hommes : T’es libre!, mais tu m’appelleras patron.

Quelques jours plus tard, grâce à un rapport rédigé par Brandl et Radecke, il intègre la police allemande sous le matricule 6474 R. Les petits chefs de la collaboration font des discours, moi j'agis. Vous jugerez sur pièces, dit Lafont à Radecke.

Mais Branld et Radecke ont un chef, le colonel Reile, dit Rudolph. Lui n'apprécie pas que l'on donne tant d'importance à un repris de justice. Quand il apprend la libération des 27 détenus de la prison de Fresnes, il ordonne au capitaine Schaeffer d'arrêter Lafont. Radecke prévient Lafont et lui propose de retrouver l'un des chefs de la résistance antinazie, le Belge Lambrecht recherché par l'Abwehr, s'il le capture tout sera pardonné !

Marcel André Henri Félix Petiot 1897-1946

Il part à Bordeaux. Après quelques nuits de beuveries dans les bars de la ville, un policier lui indique que Lambrecht est à Toulouse et lui donne même l'adresse. Retour à Paris pour prévenir ses supérieurs allemands et avoir carte blanche. Il descend à Toulouse où il arrête Lambrecht, aidé par Robert dit le fantassin, de Hirbes dit la rigole et Estebéteguy dit Adrien la main froide ou Adrien le Basque (qui finira ses jours dans les chaudières du docteur Petiot), le ramène à Paris au siège de la Gestapo, dans le coffre de sa voiture, pieds et poings liés. Là, il le torture de ses propres mains. Le résultat aboutit à l'arrestation d'un réseau de 600 personnes.

Pierre Bonny 1895-1944 fusillé le 27 décembre

Tout le monde est à vendre, il suffit de savoir acheter. Sa bande se compose d'une centaine de permanents sur lesquels il règne en maître. Il instaure un système d'amendes pour ceux qui feraient des écarts aux règles édictées, pouvant aller jusqu'à la peine de mort.Il n'y a pas que des gangsters et autres malfrats, mais aussi des policiers, dont le plus connu, l'ancien premier policier de France Pierre Bonny, devient le second de Lafont.

Échec à Alger

Vers la fin de l'année 1940, Hermann Brandl demande à Lafont de faire passer un agent de liaison en Afrique du Nord pour y installer un émetteur clandestin en communication avec les services allemands. Lafont s'installe avec son équipe au Cap Doumia près d'Alger. Mais deux des complices sont arrêtés par la police et la mission échoue. Lafont est condamné à mort par contumace.

Affairisme et tortures

Les activités exercées prennent plusieurs directions dont, la lutte contre la Résistance avec, à l'actif de la bande Bonny-Lafont, de nombreux réseaux démantelés.

Ces services excellent dans les interrogatoires : arrachage des ongles, limage des dents, nerf de bœuf, coup de poing, de pied, brûlure à la cigarette ou à la lampe à souder, mais aussi le supplice de la baignoire glacée, de l’électricité, etc. Début 1942, il s'entend avec le Devisenschutzkommando (DSK) (Détachement pour la mise en sûreté des devises), installé au 5, rue Pillet-Will, qui est chargé des devises et de la lutte contre le marché noir. Dans les trafics, il obtient jusqu’à 20 % de commissions.

Il s’agit de s’introduire dans la bonne société, de mettre en confiance ses interlocuteurs, de se concentrer sur les personnes ayant des ennuis et désireuses de cacher de l’argent en Suisse ou d’obtenir des laissez-passer. Lors du rendez-vous, les membres de l’équipe sortent leur carte de police allemande ou française et négocient le rachat de devises, d’or, de meubles à des prix bradés. Quand il s’agit d’un Juif, tout lui est confisqué, puis il est emmené au SD de l’avenue Foch. La chasse aux trafiquants est des plus motivantes car très lucrative pour les permanents. Les trésors s’accumulent rue Lauriston ; un jour de décembre 1942, Lafont partage le butin de l’ancienne ambassade US, composé de vaisselle de luxe, avec les principaux chefs allemands de Paris.

Henri Lafont mène une grande vie, une revanche sur sa jeunesse, ce qui lui procure une jouissance de voir des gens importants lui faire des demandes. Il organise beaucoup de soirées mondaines où il multiplie les contacts et devient incontournable grâce aux faveurs qu’il distribue. Pour distraire ses chefs, il les emmène dans les grands cabarets et établissements de nuit de la capitale dont l’One-Two-Two. Ayant obtenu la nationalité allemande avec le grade de capitaine, il fait la tournée des établissements de nuit parisiens en uniforme allemand, ce qui déplait aux services de renseignement de la Wehrmacht.

Il y a beaucoup d’habitués du 93, comme le préfet de police Amédée Bussière, le journaliste Jean Luchaire, l’actrice et sa fille, ainsi que beaucoup de femmes appelées les comtesses de la Gestapo.

Paradoxalement, les rapports avec les collaborationnistes sont plutôt mauvais. Fernand de Brinon refuse d’entrer dans les combines de Lafont. En 1943, la bande inflige de lourdes pertes au réseau Défense de la France dont une soixantaine de membres sont arrêtés. Cependant, Défense de la France survit à ce coup dur. Parmi les personnes arrêtées se trouve Geneviève de Gaulle, nièce du général, arrêtée le 20 juillet 1943 par l’ancien inspecteur Bonny au 68, rue Bonaparte. Elle est enfermée dans un hôtel particulier, réquisitionné en juin 1940 par Radecke, au 3 bis, place des États-Unis, dont le propriétaire a fui à New York. Lafont s’en sert comme entrepôt de marchandises et, au printemps 1943, Karl Bömelburg fait aménager aux derniers étages des cellules avec barreaux.

On ne peut parler de Henri Lafont sans évoquer ses opérations punitives sanglantes contre les maquis avec sa troupe œuvrant sous l’uniforme milicien, nommée Brigade nord-africaine, puisque composée essentiellement d’hommes originaires d’Afrique du Nord. La Brigade nord-africaine est créée au début de l’année 1944 par Henri Lafont et le nationaliste algérien Mohamed el-Maadi (ancien officier français membre du mouvement d’extrême-droite la Cagoule). La brigade prend part à des combats contre la résistance intérieure française, en Limousin (trois sections participent aux combats contre le maquis de Tulle), en Périgord (une section) et en Franche-Comté (une section). La légion est dissoute en juillet 1944 quand la troupe se disperse. Certains des anciens membres suivent Mohamed el-Maadi en Allemagne et d’autres rejoignent la SS Freies Indien Legion.

La guerre des Gestapos

Le problème de Lafont est qu’il doit partager et composer avec d’autres gestapistes parisiens. Les frictions et les règlements de comptes parfois mortels, sont constants. Il y a la bande des Corses dont l’indiscipline agace Lafont. Beaucoup d’incidents l’opposent à la Gestapo de Neuilly dirigée par Frédéric Martin alias Rudy de Mérode connu pour être l’un des plus dangereux gestapistes, un temps associé avec Gédéon van Houten. La bande à Lafont finit par arrêter des hommes de Mérode et les envoyer en déportation pour se débarrasser d’eux.

La fin de la guerre

En août 1944, les gens compromis dans la collaboration fuient Paris vers l’Allemagne, Sigmaringen, Baden-Baden, Steinhorst. Mais Lafont reste en France car il est confiant, peut-être trop car il finira par être dénoncé. Il s’installe dans sa ferme des Baslins à Bazoches-sur-le-Betz laissant derrière lui les locaux de la rue Lauriston abandonnés, en demandant toutefois à Pierre Bonny de détruire les fichiers. Il est accompagné de sa maîtresse, de ses deux enfants ainsi que de Bonny et sa famille. Ils comptaient tous attendre que la situation redevienne normale pour ensuite fuir en Espagne et récupérer une partie du magot accumulé. Toutefois, à ce moment-là, les routes n’étaient plus du tout sûres et un rançonnement était possible. Les FFI réquisitionnèrent leurs voitures, une Bentley et une Jaguar.

Cet imprévu obligea Lafont à envoyer le fils de Bonny à Paris à bicyclette pour obtenir des voitures de Joseph Joanovici. Joanovici, dit le chiffonnier milliardaire, fut agent du Komintern, de la Gestapo et soutien du mouvement de résistance Honneur de la Police. Il livre Lafont et sa bande à l’inspecteur Morin en lui indiquant la ferme.

Le 30 août 1944 au matin, la ferme est encerclée et Lafont et ses acolytes sont arrêtés sans résistance. Cinq millions de francs en liquide, des bijoux, des armes et des papiers sont saisis.

Procès et sentence

Pierre Bonny et Henri Chamberlin, dit Lafont, sont interrogés à la Conciergerie.

Devant le magistrat instructeur, Pierre Bonny avoue tout et cite plus de mille noms impliqués dans l’affaire de la rue Lauriston. Un vent de panique se répand à Paris surtout après la révélation d’un marché noir de faux certificats de résistant.

Le procès commence le 1er décembre 1944 pour finir le 11 décembre. Des personnes témoignent en faveur de Lafont pour service rendu, y compris des résistants pour lesquels il aurait eu une indulgence ou dont il aurait sauvé un membre de la famille. La police retrouve à la ferme, dans un bac à linge sale, 2,5 millions de francs en petites coupures.

Lors du verdict (ils sont tous les deux condamnés à mort), Pierre Bonny est soutenu par les gendarmes alors que Lafont l’accueille avec le sourire aux lèvres, très détendu.

Le 26 décembre, au moment d’être fusillé au fort de Montrouge, Lafont adresse quelques mots à son avocate maître Drieu : « Je ne regrette rien, Madame, quatre années au milieu des orchidées, des dahlias et des Bentley, ça se paie ! J’ai vécu dix fois plus vite, voilà tout. Dites à mon fils qu’il ne faut jamais fréquenter les caves. Qu’il soit un homme comme son père. Il est 9 h 50, Henri Chamberlin dit Lafont est attaché au poteau, la tête découverte et la cigarette aux lèvres.

Dans le livre Marga, Comtesse de Palmyre, Henri Lafont, qui aurait été un temps l’amant de l’héroïne, aurait lancé à son défenseur avant d’être fusillé : « Cela m’est égal de mourir. J'ai vécu dix vies, je peux bien en perdre un précédemment, marchant vers le peloton d’exécution, il aura fait remarquer : on devrait moderniser tout cela envoyer une belle nana, par exemple, à la place d’un curé.

La French Connection aurait été financée par l’argent de la Carlingue par l’intermédiaire d’Auguste Ricord, agent de Lafont, arrêté en septembre 1972, jugé et condamné aux États-Unis.

PROCES DE PIERRE LAVAL

Procès de Pierre Laval

Pierre Laval, né le 28 juin 1883 à Châteldon dans le Puy-de-Dôme et fusillé le 15 octobre 1945 à la prison de Fresnes dans le département de la Seine (actuellement Val-de-Marne), est un homme politique français.

Plusieurs fois président du Conseil sous la Troisième République, il est, immédiatement après Philippe Pétain, la personnalité la plus importante de la période du régime de Vichy et le principal maître d'œuvre de la politique de collaboration d'État avec l'Allemagne nazie.

Ayant puissamment aidé à la fondation de l'État français, il est vice-président du Conseil et dauphin désigné du maréchal jusqu'à son éviction soudaine le 13 décembre 1940. Il revient au pouvoir avec le titre de chef du gouvernement, du 18 avril 1942 au 19 août 1944. En fuite à la Libération, puis arrêté, il est condamné à mort pour trahison par la Haute Cour de justice et fusillé le 15 octobre 1945.

Pierre Laval 1883-1945, ministre de l'Intérieur, en 1931. Bibliothèque nationale de France.

Pierre Laval est originaire d'une famille modeste de la petite bourgeoisie. Il est le fils de Gilbert, aubergiste et commerçant de chevaux à Châteldon et de Claudine Tournaire. Son ascension sociale lui permit en 1931 de racheter le château du bourg où il est né en 1883. De ses origines populaires, Laval garda toute sa vie un parler direct et familier, volontiers badin, souvent très croustillant, dont témoignent de multiples propos rapportés par ceux qui l'ont rencontré. Cela ne doit pas dissimuler son bagage culturel acquis. Pour pouvoir payer ses études, il est pion dans divers lycées de la région lyonnaise. Il obtient son baccalauréat puis une licence en sciences naturelles avant d'opter pour le droit, de s'installer à Paris comme avocat en 1907 et entrer en franc-maçonnerie, probablement au grand Orient.

Pierre Laval et Karl Oberg à Paris, le 1er mai 1943.

La fin de la IIIe République et la naissance de l'État français

La défaite de 1940 fournit à Laval l’occasion de revenir au pouvoir. Le 2 septembre 1939, le sénateur Laval vote les crédits militaires, mais intervient en séance pour préconiser un appel à une médiation italienne qui pourrait sauver la paix et, pendant la drôle de guerre, il reste sur la position qu'une médiation italienne pourrait permettre de sortir de la guerre. Après la nomination à la tête du gouvernement de Paul Reynaud, ferme partisan de la guerre, Laval se rapproche de Daladier auprès de qui il confie qu'une politique pacifiste telle qu'il pourrait la mettre en œuvre ne pourrait se faire que sous l'égide de Pétain. Après le succès de l'offensive allemande, les pourparlers échouent pour son entrée dans le gouvernement Pétain formé le 16 juin 1940, mais il fait son entrée au gouvernement, après l'armistice, le 23 juin 1940 avec le portefeuille de la Justice.

Le Gouvernement et l'Assemblée étant repliés à Vichy, à partir du 1er juillet 1940, Laval est le principal acteur de l'opération qui va aboutir au vote des pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain par le biais de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940. Deux jours plus tard, le 12 juillet 1940, Laval est appelé par Pétain comme vice-président du Conseil, le maréchal restant à la fois chef de l’État et du Gouvernement. Jean-Paul Cointet a résumé en trois points la stratégie de Laval, convaincu d'une nécessaire entente entre la France et l'Allemagne : il importe de dépasser le cycle infernal victoire-revanche. Le vaincu doit donner des gages de bonne volonté au vainqueur pour ne pas durcir ses positions. Cela doit être fait immédiatement, sans attendre la victoire allemande sur l'Angleterre qui paraît imminente. L'abandon du régime parlementaire, par principe hostile à l'Allemagne, au profit d'institutions autoritaires est l'un des gages donnés au vainqueur. Le maréchal placé en haut de cet édifice n'est qu'un symbole, propre à rallier une majorité de Français à la politique nouvelle.

Le premier gouvernement du régime de Vichy

Avec le titre de vice-président du Conseil et de secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Laval joue du 10 juillet 1940 au 13 décembre 1940 un rôle de première importance dans le domaine de la politique étrangère mais reste passif devant la mise en place de la Révolution nationale, ce qui ne l'empêche pas de signer tous les décrets du gouvernement. À ses yeux, la Révolution nationale apparaît comme une péripétie, à la rigueur commode, alors que la collaboration avec l'Allemagne est la grande politique à laquelle il doit attacher son nom.

Laval développe des rapports très étroits avec Otto Abetz, ambassadeur allemand en France. Jouant de son image de francophile, ce dernier le persuade un peu plus, tout à fait à tort, que le Führer est prêt à tendre la main au vaincu et à réserver à la France une place privilégiée dans l’Europe sous domination nazie. Le 22 octobre 1940, Laval rencontre Adolf Hitler à Montoire-sur-le-Loir et propose que les deux pays s’allient très étroitement. Deux jours après, il organise l’entrevue retentissante de Montoire, où la poignée de main symbolique entre Hitler et Pétain engage la France dans la collaboration d’État.

Laval rencontre Hermann Göring, le 9 novembre, et souhaite engager la France de manière irréversible dans la collaboration avec l'Allemagne. Par la suite, à l'initiative d'Abetz, des rencontres au sommet ont lieu, rencontres qui laissent penser à une évolution vers la collaboration militaire et auxquelles participent, d'abord le 29 novembre à Wiesbaden, avec Laval et Abetz, des militaires Allemands et Français (dont Huntziger et Darlan) ; réunion suivie par celle du 10 décembre, à l'ambassade d'Allemagne à Paris, dont le but est d'organiser une reconquête commune du Tchad, passé aux gaullistes sous l’impulsion de son gouverneur, Félix Éboué.

Laval multiplie par ailleurs les gestes de bonne volonté, sans contrepartie aucune ni demandée ni obtenue. Ainsi, le 29 novembre 1940, il livre à l’Allemagne l’or de la Banque nationale de Belgique, confié par Bruxelles à la France. Il lui cède les participations françaises dans les mines de cuivre de Bor (Yougoslavie), les plus importantes d’Europe à produire ce métal hautement stratégique. Il envisage le retour du gouvernement à Paris.

La chute (13 décembre 1940)

De juillet à décembre 1940, Laval mène une politique de collaboration active, avec le projet d’alliance avec l’Allemagne nazie qui inquiète certains membres de son gouvernement. Mais surtout, Laval agit trop indépendamment au goût de Pétain, jaloux de son autorité, et considère que son impopularité auprès de la masse des Français risque à terme de rejaillir sur le régime. Enfin, c’est le dernier parlementaire à siéger encore au gouvernement, et il déplaît aux tenants de la Révolution nationale comme vestige de la République honnie.

Le 13 décembre 1940, Philippe Pétain limoge brusquement Laval, et le remplace par Flandin puis par Darlan, lequel poursuit d’ailleurs sans grand changement la politique de collaboration et renforce le caractère autoritaire du régime. Laval est brièvement arrêté, mais Otto Abetz intervient pour le libérer et l’emmène à Paris, où il vit désormais sous la protection de l’armée allemande. Ce limogeage n’empêche pas Pierre Laval de continuer à participer à la vie publique et politique.

Laval et le maréchal Pétain en 1943.

La fin. Dernière tentative

En août 1944, les Alliés approchant de Paris, Laval craint que Pétain essaie de traiter avec Eisenhower, voire de Gaulle (tentative de l'amiral Auphan) et lui laisse le mauvais rôle ; il décide de se rendre dans la capitale afin de réunir l'ancienne Assemblée nationale dans le but de lui remettre le pouvoir et de barrer ainsi la route aux communistes et à de Gaulle. À cette fin, le 12 août, il va chercher, avec l'accord d'Otto Abetz, Édouard Herriot (président de la Chambre des députés), à Maréville près de Nancy et le ramène à Paris avec son assentiment. Puis il fait contacter Jules Jeanneney (président du Sénat), qui ne répond pas. Herriot, dans un premier temps favorable au plan de Laval, temporise et finit par refuser de décider en l'absence de Jeanneney. Les Allemands ayant changé d'avis, après intervention des ultra-collaborationnistes, Marcel Déat et Fernand de Brinon, décident de se saisir de Laval et des restes de son gouvernement pour assurer sa sécurité légitime et arrêtent Herriot.

Le 17 août 1944, Laval, malgré ses protestations, est emmené par les Allemands, comme Pétain (le 20 août), à Belfort puis à Sigmaringen en Allemagne. Dès cette date, Laval, comme Pétain, se considère otage du Troisième Reich et n'aura aucune activité politique durant son exil.

La fuite

À l'approche de la 1re armée du général de Lattre en février 1945, Laval commence à organiser sa fuite. Après s'être vu refuser un asile temporaire en Suisse le 25 avril 1945, le temps qu'il juge nécessaire à préparer sa défense, il se réfugie en Espagne et arrive à Barcelone le 2 mai 1945, où, conformément aux conditions posées par Franco à son séjour sur le sol espagnol, il est interné pour trois mois et, le 2 août, remis au gouvernement provisoire français présidé par le général de Gaulle, non sans qu'entre temps les autorités espagnoles récupèrent dans ses bagages des documents compromettants (une lettre de Franco de 1939 et des documents sur la Légion Azul en Russie).

Le procès

Laval comparait devant la Haute Cour de justice le 5 octobre 1945. Particulièrement inconscient de la gravité des actes qui lui sont reprochés, Laval parlait fréquemment à ses proches du jour où il reprendrait sa carrière politique. Il semblait sincèrement persuadé de pouvoir encore convaincre ses juges du bien-fondé et de la nécessité de sa politique. La haine générale accumulée contre lui pendant l’Occupation éclate au grand jour à son entrée dans le box des accusés : très vite, Laval est hué et insulté par les jurés (dont plusieurs sont d’anciens collègues au Parlement, qu’il s’est pris inconsidérément à tutoyer familièrement), il est de fait empêché de parler et de se défendre. Devant la partialité du jury qui le menace, par exemple, de douze balles dans la peau, il refuse de continuer à assister à son procès, et la défense refuse de plaider en signe de protestation. La presse résistante elle-même condamne le naufrage pénible du procès. Le général de Gaulle reçoit la visite des avocats de Laval, Jacques Baraduc, Albert Naud et Yves-Frédéric Jaffré. Il sollicite l'avis de son ministre de la Justice, suite à quoi il se refuse à ordonner un second procès. Laval est condamné à mort le 9 octobre 1945 pour haute trahison et complot contre la sureté intérieure de l'État, à l'indignité nationale et à la confiscation de ses biens. Il avait refusé que ses avocats demandent sa grâce.

L'affaire Laval a été abominable, abominable en ce sens que l'instruction a été bâclée au vrai sens du mot. Le procès a été mal conduit. Il n'a pas disposé des garanties nécessaires ; je suis le premier à le reconnaître. Mais cela ne veut pas dire que Laval était un innocent. Si on disposait maintenant du temps nécessaire fût-ce un an, deux ans, trois ans pour réexaminer un à un tous les arguments et tous les moyens de défense de Laval, on arriverait à la même condamnation, la seule qui s'imposait : la mort !

Pierre-Henri Teitgen, garde des Sceaux en 1945, dans Douze balles dans la peau pour Pierre Laval, film d’Yves Boisset.

L'exécution

C'est à proximité du château d'eau, en bordure du chemin de ronde, que fut fusillé, le 15 octobre 1945, Pierre Laval, jugé intransportable après sa tentative d'empoisonnement. Son exécution, bâclée, se déroula à quelques pas des fenêtres de la troisième division dont les détenus huèrent le procureur général Mornet.

Pierre-Denis Boudriot, L'épuration

Alors qu’il avait tenté de se suicider le jour de son exécution en avalant une capsule de cyanure, les médecins lui firent deux piqûres de camphre, puis procédèrent à un lavage d'estomac. Son état s’étant sensiblement amélioré, il fut amené devant le peloton d'exécution qui le fusilla le 15 octobre 1945, dans la cour de la prison de Fresnes. Dans Le Procès Laval : Compte rendu sténographique (1946), réalisé sous la direction de Maurice Garçon, les derniers moments de Laval sont décrits en ces termes :

Le 15 octobre, vers 9 h du matin, M. le procureur général Mornet, accompagné de M. le président de la commission d’instruction Bouchardon, se présentèrent à la prison de Fresnes dans la cellule du condamné, lui annoncèrent que le moment était venu d’expier. Pierre Laval était couché et parut ne pas entendre. Rapidement on comprit qu’il était sous le coup d’une intoxication et le docteur Paul, médecin légiste, qui était présent, lui fit une piqûre de morphine. On trouva sur les couvertures du lit une ampoule qui avait contenu du poison que le condamné venait d’absorber, ne voulant pas, avait-il écrit, tomber sous des balles françaises. Il devint évident au bout de peu de temps que le poison était éventé. Les médecins firent deux piqûres de camphre, puis procédèrent à un lavage d’estomac. Le condamné rendit la plus grande partie de la substance toxique qu’il avait absorbée et se ranima assez rapidement. Son état s’étant amélioré, il fut décidé, puisqu’il pouvait se tenir debout et marcher, que l’arrêt serait exécuté. Pierre Laval, qui s’était habillé et qui maintenant paraissait rétabli, marcha d’un pas ferme jusqu’à la porte de la prison et monta dans le fourgon qui le conduisit derrière la prison de Fresnes devant une butte qui pendant la guerre avait servi aux Allemands de lieu d’exécution. Quelques minutes suffirent pour le conduire au poteau. Il refusa l’escabeau qu’on lui proposait pour s’asseoir, se laissa lier au poteau et mourut.

Il fut inhumé dans une fosse commune du cimetière parisien de Thiais. Le 15 novembre suivant, la famille ayant obtenu l'autorisation, il fut exhumé puis enterré au cimetière du Montparnasse où il repose avec sa femme Jeanne Laval (19 novembre 1888-10 décembre 1959) née Claussat, sa fille Josée et son gendre René de Chambrun.

Alors que huit demandes en révision du procès Pétain ont été rejetées, aucun défenseur de Vichy n’a pris la peine, ou le risque, de demander la révision du procès de Laval. Seule la famille de Laval et en particulier son gendre René de Chambrun, mari de sa fille unique Josée et ardent défenseur de sa mémoire, milita pour sa réhabilitation, mais en pure perte.

Jean Jardin (1904-1976), son directeur de cabinet, fut aussi son éminence grise et continua à jouer ce rôle après la guerre auprès d’autres personnalités.

Jugement des contemporains

Otto Abetz dans ses mémoires : c'était l'un des plus grands hommes d'État de notre époque et en tout cas son dernier grand politique vraiment libéral.

Le général de Gaulle dans le second tome de ses Mémoires de guerre : Porté de nature, accoutumé par le régime, à aborder les affaires par le bas, Laval tenait que, quoi qu'il arrive, il importe d'être au pouvoir, qu'un certain degré d'astuce maîtrise toujours la conjoncture, qu'il n'est point d'événement qui ne se puisse tourner, d'hommes qui ne soient maniables. Il avait, dans le cataclysme, ressenti le malheur du pays mais aussi l'occasion de prendre les rênes et d'appliquer sur une vaste échelle la capacité qu'il avait de composer avec n'importe quoi Il jugea qu'il était possible de tirer parti du pire, d'utiliser jusqu'à la servitude, de s'associer même à l'envahisseur, de se faire un atout de la plus affreuse répression. Pour mener sa politique, il renonça à l'honneur du pays, à l'indépendance de l'État à la fierté nationale Laval avait joué. Il avait perdu. Il eut le courage d'admettre qu'il répondait des conséquences.

PROCES DE ROBERT BRASILACH

Procès de Robert Brasillach

Robert Brasillach, né le 31 mars 1909 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), fusillé le 6 février 1945 au fort de Montrouge, à Arcueil (Seine ; aujourd’hui Val-de-Marne), est un écrivain, journaliste, et critique de cinéma français.

Outre ses activités littéraires, il est surtout connu pour son engagement politique à l'extrême droite : formé à l'Action française, il évolue vers le fascisme dans les années 1930 (tout en continuant d'écrire dans L'Action française). Sous l'Occupation, il devient rédacteur en chef du journal collaborationniste et antisémite Je suis partout. Il est ensuite jugé pour ses écrits politiques, condamné et fusillé durant l'épuration.

Brasillach 1909-1945, au sortir de l'ENS.

Ancien élève du lycée de Sens où il a pour professeur Gabriel Marcel, Robert Brasillach est, après trois ans de classe préparatoire

Gabriel Honoré Marcel 1889-1973

Littéraire au lycée Louis-le-Grand — où il côtoie Maurice Bardèche, Thierry Maulnier, Paul Gadenne, José Lupin, Jean Martin et Paul Arrousseau —, admis à l'École normale supérieure en 1928, période qu'il décrira longuement dans les premiers chapitres de Notre avant-guerre, livre de mémoires écrit en 1939-1940.

Il assura une chronique littéraire dans le quotidien L'Action française jusqu'en 1939, et dans L'Étudiant français durant la première moitié des années 1930. En accord avec la germanophobie répandue au sein de l'Action française, il est à cette époque extrêmement sceptique vis-à-vis de l'hitlérisme. Après avoir lu Mein Kampf, il écrit en 1935 : C'est très réellement le chef-d'œuvre du crétinisme excité. Cette lecture m'a affligé.

Auteur de l'entre-deux guerres (en 1939, il manque de peu le prix Goncourt) et de la Seconde Guerre mondiale, il fut, de 1937 à 1943 (période entrecoupée d'une captivité en Allemagne de 1940 à 1941, à la suite de sa mobilisation et de la défaite française), rédacteur en chef de l'hebdomadaire Je suis partout, dans lequel il laissa transparaître sa haine des Juifs, du Front populaire, de la République puis, sous l'Occupation, son admiration du IIIe Reich.

Charles Marie Photius Maurras 1868-1952

Cette reparution du journal marque sa rupture avec Charles Maurras qui refusera de le revoir après avoir affirmé : Je ne reverrai jamais les gens qui admettent de faire des tractations avec les Allemands.

En 1943, il cède sa place à Pierre-Antoine Cousteau, collaborateur plus militant, à la tête de l'hebdomadaire. Persuadé de la justesse de ses idées comme au premier jour, Brasillach est paradoxalement évincé à cause de sa constance : fasciste convaincu, il réclame un fascisme à la française, qui soit allié au nazisme mais qui ne soit pas un simple calque ; partisan zélé de la victoire de l'Allemagne nazie, il la juge de moins en moins probable et refuse de mentir en l'annonçant comme certaine à un public qui n'y croit plus.

Procès et exécution

En septembre 1944, sa mère et son beau-frère, Maurice Bardèche, ayant été arrêtés pour faire pression sur lui, il se constitue prisonnier auprès de la Préfecture de police de Paris. Il est emprisonné à la prison de Fresnes (actuel Val-de-Marne) et poursuivi pour intelligence avec l'ennemi. Son procès, qui s'ouvre le 19 janvier 1945 devant la cour d'assises de la Seine, dure 6 heures. Il est condamné à mort le jour même après une délibération de vingt minutes. Sa défense avait été assurée par Me Jacques Isorni, lequel fut également, quelques mois plus tard, avocat du maréchal Pétain.

Dans les jours qui suivirent, une pétition d'artistes et intellectuels renommés, parmi lesquels Paul Valéry, Paul Claudel, François Mauriac, Daniel-Rops, Albert Camus, Marcel Aymé, Jean Paulhan, Roland Dorgelès, Jean Cocteau, Colette, Arthur Honegger, Maurice de Vlaminck, Jean Anouilh, André Barsacq, Jean-Louis Barrault, Thierry Maulnier, etc., demanda au général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, la grâce du condamné. Le général choisit de ne pas commuer la peine prononcée, ce qui entraîna l'exécution de la sentence, le 6 février suivant, lorsque Brasillach fut fusillé au fort de Montrouge.

Bien des biographes s'interrogent sur les raisons ayant poussé le général de Gaulle à laisser exécuter Robert Brasillach. Selon les témoignages successifs de Louis Vallon et de Louis Jouvet, qui l'interrogèrent sur le sujet, de Gaulle aurait vu dans le dossier de Brasillach la couverture d'un magazine le montrant sous l'uniforme allemand. Il y aurait eu une confusion avec Jacques Doriot. Lacouture, qui rapporte cette rumeur, ne croit pas à cette interprétation. Il penche pour l'hypothèse d'une concession faite aux communistes pour pouvoir être plus ferme sur d'autres points.

Le général de Gaulle a écouté Mauriac, et a refusé la grâce. Quoi qu’il en pensât, de Gaulle ne pouvait s’opposer à toutes les exigences des communistes qui constituaient un tiers du pouvoir, sinon davantage. Ils exigeaient la tête de Brasillach, qui avait conduit bien des leurs au poteau. Je pense que de Gaulle a fait la part du feu.

Toutefois, dans le fonds de Gaulle déposé aux Archives nationales, on a retrouvé une note relative à l affaire Brasillach dressant une liste des charges pesant sur l'écrivain. Parmi elles, il est présenté comme un des responsables de l'assassinat de Mandel, personnalité dont il demandait régulièrement la mise à mort dans son journal Je suis partout et pour laquelle de Gaulle éprouvait estime et respect. Enfin, de Gaulle écrit dans ses Mémoires que le talent est un titre de responsabilité, faisant de ce talent une circonstance aggravante, car il accroît l'influence de l'écrivai[].

Robert Brasillach fut inhumé au cimetière de Charonne, dans le XXe arrondissement de Paris. Chaque année, le 6 février, le Cercle franco-hispanique organise un dépôt de gerbes sur la tombe de Robert Brasillach.

Brasillach est très tôt fasciné par le cinéma : de 1922 à sa mort, il rend compte avec enthousiasme de l'actualité cinématographique. Le fruit de cette passion, outre de nombreuses chroniques dans les journaux, est son Histoire du cinéma, publiée pour la première fois en 1935 et qui fera l'objet d'une nouvelle édition en 1943 en collaboration avec son beau-frère Maurice Bardèche. Contrairement aux critiques de l'époque, Brasillach adopte sur le cinéma un point de vue politiquement neutre, si l'on excepte quelques rajouts antisémites en 1943. Sa soif de cinéma l'amène à fréquenter assidûment Henri Langlois au Cercle du cinéma. Bien qu'enthousiaste à propos des classiques (Charles Chaplin, Georg Wilhelm Pabst, René Clair, Jean Renoir) et des films hollywoodiens (John Ford, Frank Borzage, King Vidor, etc.), il fait preuve de goûts originaux et montre une insatiable curiosité pour le cinéma étranger. Il est ainsi le premier à parler en France du cinéma japonais et notamment de Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi et Heinosuke Gosho. En prison, il travaillait à la troisième édition de son Histoire du cinéma et préparait une adaptation de Falstaff, qu'il espérait tourner avec Raimu.

PROCES DE PHILIPPE PÉTAIN

Pétain revient se constituer prisonnier en France

Le maréchal et Madame Pétain franchissant dans la fameuse limousine bleue, la frontière Suisse. Marier le 16 septembre 1920, Philippe Pétain et Eugénie Hardon ne se sont guère quittés. Elle demeurera jusqu’au bout la fidèle compagne dans les honneurs comme la déchéance.

Le château de Sigmaringen construit à pic sur une boucle du Danube. Le maréchal Pétain et sa suite y étaient internés depuis le 9 septembre 1944.

Itinéraire des déplacements forcés du maréchal, de Sigmaringen à la frontière Suisse entre le 21 et le 25 avril 1945.

Le maréchal Pétain à Weesen. Au côté du maréchal, on devine moustachu et chapeau à la main le général Debeney, à gauche, l’hôtelière du château-hôtel de Mariahalden.

Le procès Pétain en 1945

Dans la salle des audiences pendant les débats du procès Pétain. Surcharge de journalistes. Au fond, la haute cour. A la barre des témoins, Mr Paul Reynaud dépose. Derrière lui, on aperçoit le crâne chauve du maréchal et le képi de son gardien; debout derrière son client Me Payen.

Lorsque, le samedi 20 juillet, se met en marche le mécanisme du procès, on commence donc par la désignation des jurés, en présence des avocats. Ceux-ci usent du droit que leur donne la loi pour récuser quelques noms sortis de l'urne.

Il se produit alors deux incidents révélateurs de l'atmosphère dans laquelle va se dérouler le procès. M. Pimienta, membre de l'Assemblée consultative, juré au titre de la Résistance, ayant été récusé, va s'écrier : Je remercie la défense de l'honneur qu'elle m'a fait. Cela n'empêchera pas Pétain de recevoir douze balles dans la peau. Quelques jurés applaudiront à cette déclaration insolite, qui n'était pas sans rappeler le procès Pucheu à Alger.

La foule au procès de Pétain en 1945

Le procès se déroula dans la première Chambre de la Cour d'Appel, salle certes trop exiguë pour contenir l'assistance prévue et en particulier la presse, mais choisie après de longues hésitations pour des raisons de sécurité. Un appartement avait été aménagé pour le Maréchal dans le cabinet du greffier et le vestiaire des magistrats. Quelques pas seulement séparaient ainsi l'accusé de la salle d'audience. La salle avait été transformée pour répondre à sa promotion. Des gradins de bois avaient été construits dans la tribune pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'assister aux débats. Derrière la Cour, des chaises étaient préparées pour le Corps Diplomatique, la magistrature et quelques privilégiés.

Pour la presse, dont les représentants s'entassaient l'un contre l'autre, on avait installé des tables étroites et longues. Les stalles à droite et à gauche, étaient réservées aux jurés. Quant au barreau, confiné dans l'espace situé entre les premiers bancs des témoins et l'entrée, il avait devant lui un fauteuil préparé pour le Maréchal, seule concession faite à son âge, et aux dignités dont il avait été revêtu.

Le 25 juillet 1945, dès midi et demi, dans cette atmosphère surchauffée et survoltée, le public s'empresse et s'entasse. A 13 heures, entouré de ses défenseurs, le bâtonnier Payen et deux jeunes avocats Maîtres Isorni et Lemaire, le Maréchal, mitraillé à bout portant par le magnésium des photographes, fait son entrée.

L’arrivé de l’accusé

L’arrivé du maréchal Philippe Pétain en uniforme, la seule médaille militaire sur la poitrine, arrive à l’audience. Derrière lui on aperçoit les silhouettes de deux de ses avocats, Me Isorni et Me Lemaire, à gauche Joseph Simon.

Tiens ! Vous aussi, vous êtes de la fête!

C'est par ces mots ironiques et désabusés que Philippe Pétain accueille son fidèle gardien Joseph Simon dans la pièce du palais de justice qu'il doit occuper pendant toute la durée de son procès. Ce lundi 23 juillet 1945, une chaleur accablante s'est abattue sur Paris et, à quelques minutes de l'ouverture de l'audience, l'accusé est en proie à une grande émotion.

Allons; messieurs.

Joseph Simon prend la tête d'un petit cortège : Philippe Pétain. Qui tient dans sa main gauche, avec ses gants blancs, le rouleau de papier où a été dactylographié en gros caractères le texte de la déclaration qu'il va lire devant ses juges, les trois avocats Fernand Payen, Isorni et Jean Lemaire gagnent la salle monumentale de la 11ème chambre de la cour, entre une haie de gardes républicains qui ne saluent pas le dernier des maréchaux de la Grande Guerre. A d'autres endroits, des gendarmes montrent le dos à l'accusé.

A 13 h, par une petite porte latérale, l'accusé pénètre dans la salle de la 1è chambre, précédé par un gendarme. Alors se produit un phénomène extraordinaire; toute la salle se lève pour apercevoir ce vieillard qui, selon la description de Jules Roy, marche très droit, avec une raideur et une dignité de prince blessé, dans un silence impressionnant où l'on entend le bruit du talon de ses bottines vernies, le battement de robe des trois avocats et le ronronnement des caméras.

La salle ou se déroule le procès.

Sous le nez du maréchal, le mitraillage des photographes commence : les flashes des appareils crépitent dans une cohue affairée où chaque photographe cherche le meilleur plan de l'illustre accusé. Pétain reste impassible sous les premiers éclairs, puis, à mesure que les minutes passent, manifeste quelque agacement, enfin de l'exaspération.

Cela va durer longtemps? explose-t-il soudain en se tournant vers ses défenseurs.

L’arrivé des magistrats

Les magistrats pendant le procès.

Il est 13 h 06. Par une des portes situées derrière la tribune, au-dessus de laquelle des anges supportent un écu fleurdelisé, entrent les magistrats. En tête, le président Mongibeaux, sorte de géant matois, le menton orné d'une barbiche blanche pointue, suivi des deux vice-présidents, Donat Guigue dont le visage glabre est marqué d'une moue sévère, voire désapprobatrice (n'est-il pas un ami de la famille Pétain?) et Picard, impénétrable.

Un quatrième homme les dépasse, tout en barbe et le cheveu hérissé, le nez busqué chaussé d'un lorgnon très début du siècle, emmitouflé jusqu'aux oreilles dans son camail de fausse hermine barré par le ruban rouge de commandeur de la Légion d'honneur : le procureur général Mornet. Il se faufile entre les travées des journalistes et passe devant l'accusé. Il n'y a qu'un petit espace pour que l'accusateur en robe puisse gagner son siège à gauche de l'accusé et Philippe Pétain, dans un geste de courtoisie, rapproche de lui sa tablette, afin de laisser plus de place à Mornet geste qu'il répétera pendant toute la durée du procès.

La déclaration de Pétain

La déclaration de Pétain à son procès.

Après la lecture par le greffier de l'acte d'accusation, qui retient les griefs d'attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat et d'intelligence avec l'ennemi, après lecture d'un complément par Mornet, après l'appel des témoins et au moment où l'interrogatoire va commencer, Pétain demande la parole pour lire une déclaration : lui aussi conteste la compétence du tribunal :

C'est le peuple français qui, par ses représentants, réunis en Assemblée Nationale, le 10 juillet 1940, m'a confié le pouvoir. C'est à lui seul que je suis venu rendre des comptes. La Haute-Cour, telle qu'elle est constituée, ne représente pas le peuple français, et c'est à lui seul que s'adresse le Maréchal de France, chef de l'Etat. Je ne ferai pas d'autre déclaration.

Je ne répondrai à aucune question. Mes défenseurs ont reçu de moi la mission de répondre à des accusations qui veulent me salir et qui n'attaquent que ceux qui les profèrent.

Ainsi Pétain, qui physiquement sera présent tout au long de son procès, n'y participera presque à aucun moment. Il restera muet, impassible, donnant souvent d'ailleurs l'impression que sa surdité contribue à l'isoler de débats dont il se désintéresse.

Premier incident

Pétain et le bâtonnier Fernand Payen, qui le défend.

Le procès du maréchal Pétain débute le 23 juillet 1945 devant la Haute Cour de Justice créée le 18 novembre 1944. Le tribunal est présidé par Paul Mongibeaux, premier président de la Cour de cassation, assisté du premier président de la chambre criminelle à la Cour de cassation Donat-Guigne, et Picard, premier président de la Cour d'appel. Le jury de vingt-quatre personnes est constitué de douze parlementaires et de douze non-parlementaires issus de la Résistance. Ce jury est choisi dans deux listes, la première étant celle de cinquante parlementaires n'ayant pas voté les pleins pouvoirs à Pétain, la deuxième étant composée de personnalités de la Résistance ou proches d'elle. La défense use de son droit de récusation pour quelques noms sortant du tirage au sort.

Défendu par Jacques Isorni, Jean Lemaire et le bâtonnier Fernand Payen, Philippe Pétain déclare le premier jour qu’il avait toujours été un allié caché du général de Gaulle et qu’il n’était responsable que devant la France et les Français qui l’avaient désigné et non devant la Haute Cour de Justice. Dans ces conditions, il ne répondra pas aux questions qui lui seront posées. Viennent déposer de nombreuses personnalités en tant que témoins soit à charge : Édouard Daladier, Paul Reynaud, Léon Blum, Pierre Laval, soit à décharge : le général Weygand, le pasteur Boegner.

Payen (à gauche) pose au milieu de son argumentation un pétard qui suscitera le premier incident sérieux du procès à propos des magistrats professionnels qu'il a devant lui et qui ont pour tâche de juger un homme à qui, lorsqu'il était chef de l'État, ils avaient prêté serment :

Comment, déclare-t-il en effet, ne pas faire observer qu'en leur demandant de juger le maréchal Pétain le gouvernement provisoire ( je veux mesurer mes paroles, mais il faut bien appeler les choses par leur nom ! ) a manqué à tous les devoirs que lui imposait le plus élémentaire souci de la dignité de ses magistrats? Il les met dans une situation que je peux qualifier d'intenable et d'impossible, car, enfin, au maréchal de France qu'on leur demande aujourd'hui de juger et de condamner ils ont prêté serment, ils lui ont prêté serment il n'y a pas si longtemps, alors qu'il était chef de l'État ! Ils lui ont prêté serment de fidélité. Comment voulez-vous qu'ils jugent, je ne dis pas avec sérénité, avec impartialité je suis convaincu qu'ils le feront mais comment voulez-vous qu'ils jugent sans être suspectés d'avoir manqué de sérénité et d'impartialité?

Le procureur général Mr Mornet

Cette pique, Mornet (à gauche) répond :

On vient de faire allusion à la cérémonie du serment. Je suis d'autant plus à l'aise pour expliquer que, moi, je ne l'ai pas prêté. J'étais à la retraite depuis dix-huit mois lorsque, au mois de septembre 1941, le serment a été imposé aux fonctionnaires publics. Je n'ai donc pas eu l'occasion de me poser la question. Aurais-je prêté le serment ? Peut-être. Peut-être, je le dis sans hésiter, parce que je considère qu'un serment imposé à des fonctionnaires publics par les détenteurs d'une autorité exercée sous le contrôle de l'ennemi, un pareil serment n'a aucune espèce de valeur et que, par conséquent.

Des murmures s'élèvent dans le fond de la salle, du groupe des avocats.

M. LE PREMIER PRÉSIDENT. Pas de manifestations !

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL MORNET. J'invite la cinquième colonne à cesser ses manifestations. Nous ne sommes pas ici en réunion publique.

De nouvelles protestations se font entendre.

M. LE PREMIER PRÉSIDENT. Ce sera le premier et le dernier avertissement, ou je fais évacuer la salle.

Attaques en règle de la défense

Le défenseur Jean Lemaire au procès

La défense va se livrer à une attaque en règle contre les juges. Sont-ils sereins? Non ! Rugit Jean Lemaire (à gauche) qui rapporte des propos tenus par le procureur général Mornet à un journaliste de L'Aurore et publiés dans ce journal le 28 avril 1945, propos selon lesquels l'accusateur aurait fait connaître son opinion sur l'affaire Pétain : il mérite la mort... Mornet lui coupe la parole:

Puisque je suis mis en cause personnellement, j'ai le droit de répondre. J'ai fait connaître mon opinion sur le caractère des faits qui étaient reprochés au maréchal Pétain et j'ai dit que si ces faits étaient établis, comme je le croyais, ces faits ne comportaient pas d'autre peine que la peine la plus élevée. Mais cela ne veut pas dire que j'ai dit à la presse (murmures) que je réclamerais la peine de mort.

Ces paroles amènent quelques protestations dans la salle.

M. LE PREMIER PRÉSIDENT. (À gauche) J'adresse un dernier avertissement.

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL MORNET. II y a en vérité trop d'Allemands dans la salle.

De nombreuses protestations s'élèvent, quelques applaudissements aussi.

M. LE PREMIER PRÉSIDENT. Je vais faire évacuer la salle. Le premier perturbateur qui sera pris sur le fait sera amené devant la cour et je lui appliquerai les sanctions prévues par la loi.

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL MORNET. J'ai donc dit que je réprouvais...

Si vous le permettez, avant que vous continuiez, vous allez certainement retirer ce que vous venez de dire.

Le président Mr Mongibeaux au procès

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL MORNET.

Non, j'ai dit qu'il y avait trop de gens qui faisaient le jeu des Allemands dans la salle.

M` LEMAIRE. Vous avez dit les Allemands », monsieur le Procureur général, et ne nous forcez pas à en demander acte.

Le public manifeste assez bruyamment pour et contre.

M. LE PREMIER PRÉSIDENT. Je vais faire évacuer.

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL. Je ne fais pas de différence entre les Allemands et ceux qui soutiennent la politique allemande. (Nouveaux murmures.) J'ai donc dit que ce que je condamnais et qui comportait la peine. (Protestations) J'ai donc dit que ce qui comportait la peine suprême inscrite dans l'échelle des peines, c'était le crime de trahison qui était reproché au maréchal Pétain.

M. LE BATONNIER PAYEN. Et que M. le maréchal Pétain l'avait commis.

L'incident rebondit brusquement une minute après sur une demande de Jean Lemaire :

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL. J'ai dit que je considérais comme la chose la plus grave l'acte de trahison; et quand j'ai dit que cette trahison comporterait la peine de mort je fais appel à votre bonne foi est-ce que cela, dans la bouche même d'un magistrat comme moi, ne signifie pas : je demanderai la peine de mort lorsque les débats seront terminés? Il ne s'agit pas de tergiverser.

Le public s'étant, sur ces paroles, livré à de nouvelles manifestations, le président décide de lever l'audience et de faire évacuer la salle.

Les grands Ténors de la République

Jusqu'au vendredi 3 août se succéderont à la barre des témoins certains des grands ténors de la République, les uns acteurs directs du drame du printemps 1940, Paul Reynaud, Édouard Daladier, Jules Jeanneney, Edouard Herriot Albert (haut gauche), Lebrun (haut droite), Louis Marin, les autres plus ou moins spectateurs ou victimes de ce drame, comme Léon Blum ( gauche ). Une figure marquante dans ce défilé, celle du général Weygand; des témoignages émouvants, celui de Loustaunau-Lacau, de Marcel Paul, d'Henriette Psichari-Renan. En bref, un tourbillon oratoire où surgissent comme des éclairs quelques cris de passion et de douleur, de colère et d'ironie qui restituent le climat des cinq années passées, de ces cinq années d'épreuves et de douleurs pour la plupart des Français, à quelque clan qu'ils appartinssent, de quelque bord où ils se fussent rangés.

Léon Blum

Mais un fait domine cette première semaine : les derniers chefs de la IIIe République entendent, à travers le procès intenté à leur successeur, se dédouaner de leurs actes passés : de Reynaud à Daladier, en passant par Blum, ils veulent se laver des accusations que deux d'entre eux eurent à supporter pendant le procès de Riom ou répondre aux questions que beaucoup de Français se posent à leur endroit. De cette tribune de la Haute Cour, ils se serviront et abuseront parfois, afin de présenter d'eux-mêmes une image de marque inattaquable. Refaisant à l'envers le procès de Riom, ils se transforment en accusateurs implacables de Philippe Pétain et en défenseurs complaisants de leur action, comme si quelqu'un leur demandait des comptes ! Qu'importe.Ils ont la parole et, orateurs parlementaires privés de tribune depuis cinq ans, ils ouvrent les vannes d'une éloquence d'autant plus abondante qu'elle aura dû être longtemps contenue.

Paul Reynaud

Paul Reynaud lors du procès de Pétain

Paul Reynaud, soixante-dix ans, complet gris, visage hâlé, voix nasillarde, parle pendant cinq heures d'affilée : il rôde devant un public assez vite lassé les arguments et les faits qu'il répétera dans trois éditions successives des Mémoires. Il raconte, avec un luxe de détails extrême, les péripéties des journées de mai et de juin 1940, les débats tragiques au sein du gouvernement pour ou contre l'armistice, son duel avec Weygand à qui il souhaitait imposer une capitulation de l'armée en rase campagne tandis que son gouvernement et la flotte se réfugieraient en Afrique du Nord, les ultimes tractations de Bordeaux, sa démission, puis son arrestation. Le point capital de son argumentation est simple et clair : en demandant l'armistice de juin 1940, la France trahissait la parole donnée à son allié anglais le 28 mars 1940 de ne pas entreprendre de négociation séparée avec Hitler.

Édouard Daladier au procès

Après Paul Reynaud, Daladier apporte son concours à l'accusation : le taureau de Vaucluse , à la voix chantante de Méridional, justifie son activité pendant la drôle de guerre, dans une sorte d'anti procès de Riom où perce, assez curieusement, une certaine rancune pour l'allié britannique qui, dès le début de la guerre de 1939, ne nous a peut-être pas assez aidés.

Drôle de guerre! déclare-t-il. On eût sans doute préféré que la France, réduite alors à ses seules forces avec 95 divisions contre plus de 140, sans que l'armée britannique eût encore apporté en France le concours, se livrât à des offensives.

Pour moi, je prends cette responsabilité parmi beaucoup d'autres. J'avais les yeux fixés sur les sorties de matériel. Je savais que, si je gagnais l'été, les déficiences qui résultaient de ce que nous étions partis avec deux ans de retard pour nous réarmer seraient comblées. Je regardais les diagrammes des sorties des usines de guerre. J'enregistrais chaque quinzaine des sorties importantes d'avions, de canons, de canons contre-avions, de nouveaux chars de combat, et je disais qu'il fallait patienter, qu'il fallait attendre que les contingents britanniques fussent à côté des soldats français.